国際年鑑2023 WEB版

ニュージーランド特集・韓国特集・付録《ハンガリー特集1999》

国際演劇交流セミナー 2023年鑑

>>ニュージーランド特集へジャンプ

>>韓国特集へジャンプ

>>付録 第13回東欧特集 その3《ハンガリー特集》へジャンプ

ごあいさつ

日本演出者協会 国際部 部長

佐川大輔

この年鑑を手に取り、読みはじめていただき、ありがとうございます。

国際部部長として、毎年この冒頭のあいさつ文を書いていますが、実は2020 年から3 年連続、「コロナにより対面実施はできず」という内容の挨拶文の書き出しでした。

流石に3 年続くとは、当初は予想もしませんでした。ですから、過去3 年では「コロナが収まれば、来日してもらいます」と講師に伝えつつ、無念にもリモート実施になった企画が沢山ありました。本当に残念でした。

そんな中、2023 年度はニュージーランド特集において、遂に講師を日本に招き対面で実施することができました。これは本当にうれしかったことです。

これまでのリモート実施でも得られるものはありましたが、やはり対面実施とは大きく違いました。

まず、参加者が受け取る情報量が違いますし、招聘講師にとっても「日本の演劇人との交流」という意味でも得るものは大きかったと思います。

特に今回のニュージーランド特集は「マオリ文化」を体験するというテーマ。

マオリの戦いの踊りを教えてもらったのですが、講師のグレイさんは振りを教えている間、決して言葉は使いませんでした。

マオリ式の教え方は「言葉を使わない」のだそう。

参加者は講師の動きを見て、講師は正しい動きをジェスチャーで伝える。

言葉ではない何かを共有する約30 分の沈黙でした。

言葉を交わさないからこそ、魂で繋がるような非常に濃密な交流がそこにあったと思います。これはリモートでは決して体感できないものでしょう。

演劇は体験芸術と言われています。

やはり、同じ空間、時間を共有することが前提です。

改めて、「出会う」ということの素晴らしさを実感するとともに、「演劇」という体験芸術の本質に気づかされる時間でした。

また、リモートで数年にわたり継続実施している韓国特集では、韓国の教育演劇システムを講義していただきました。

実は昨年度も同じ「教育演劇」をテーマに講座を行ったのですが、「1 度では足りない」と2 年連続の実施となりました。

というのも、韓国では「教育演劇」を国策で行っていることもあり、その規模は日本では考えられないほど大きく、圧倒されるほどなのです。

今回は演劇を使った社会包摂活動の事例紹介を中心に、その活動を下支えする人材育成のシステムやカリキュラムなどについて、シェアしていただきました。

その膨大な事例には、日本でも応用できそうな先駆的な事例がいくつもありますので、ぜひご覧いただければと思います。

余談ですが、このような座学や事例紹介はリモートのほうがフットワーク軽く実施できるというメリットを発見できたのは、コロナ禍の収穫でもありました。

今回の年鑑もたくさんの参加者リポートや、ゲストの寄稿文が寄せられました。

これらが国際演劇交流セミナーに多様な視点を与え、年鑑に広がりを加えてくれています。

また、できるだけ読みやすいように編纂委員の皆様が、写真や図録を多めに入れたり、段組みをしたり、細かい配慮をしてくれています。

改めて、関係各所のご尽力に感謝します。

どうぞ、皆様もこの本を気軽にお手にとってご覧ください。

きっと何かの刺激がこの中には詰まっていると思います。

そして、ちょっとでも興味を持っていただけたら、2024 年度の国際演劇交流セミナーにもぜひご参加くださいませ。

濃密な体験で得られるものがきっとあるはずですから。

#a

ニュージーランド特集

《マオリ現代パーフォーマンスの展望》

「私たちはどこから来たのか、

誰の土地の上に立っているのか」

最先端で活躍するマオリ人作家と芸術監督の2名を招聘し

独自文化の力強い演劇・映画のスタディと

フィジカル・シアター・ムーヴメントの体験を実施!

《 企画の趣旨 》

ニュージーランドは、オセアニアに位置する日本よりやや小さい国です。

英語、マオリ語、手話の3つを公用語としており、先住民族のマオリ文化は、社会において、また文化芸術の分野において大切に守られています。

今回は、マオリ現代パーフォーマンスの最先端で活躍するマオリ人作家のブライア・グレイス・スミス(Briar Grace-Smith)氏と芸術監督のタネマフタ・グレイ(Tānemahuta Gray)氏の2名を招聘しました。

独自文化の力強い演劇・映画のスタディと、フィジカル・シアター・ムーヴメントの体験を実施します。

先住民マオリのレンズから見たストーリーテリングの旅です。

ニュージーランド特集 念願の「対面」開催

「国際演劇交流セミナー」で初めての開催となるはずの「ニュージーランド特集」を企画したのは、実に今から 6 年前、2018 年夏のことでした。2019 年10 月の開催へ向けて準備を進めていました。その後、講師をお願いしていた方の体調不良や、後任の方のスケジュール調整が難航するなどの問題が重なって、企画そのものを断念せざるを得ない状況になり、国際部で協議の結果時期を改める、ということにな りました。

その後の2020 年 2 月、折しも、ニュージーランド、オークランドで開催された音楽祭に参加する仕事の機会がありました。その音楽祭の開会式で私は、参加者の一人として、マオリの酋長による祈りの儀式を体験しました。そのときの経験、と言いますかある種の感動が、再び「ニュージーランド特集」開催への熱意を呼び覚ましました。

帰国の途上で、「Covid-19」とかいう得体のしれないウイルスが中国で発生し急速に拡がりつつあるとは聞こえていましたが、まだ深刻な危機感を抱いてはいませんでした。その直後、新型コロナウイルス感染症は拡大、蔓延し世界は一変することになります。あらゆる会議や芸術活動までもがオンラインでのリモート(遠隔)形式に変わり、私共の国際演劇交流セミナー事業も、2020 年を境にすべてオンライン開催となりました。

しかしながら、マオリの祈りの儀式で私が感得したのは、まさに人と土地、人と人とのふれあい、確かめ合い、のような感覚でありました。再構築する「ニュージーランド特集」の企画は是が非でも、リアル「対面」開催を目指したいと強く思いました。空間と身体があってこその表現芸術、演劇、のセミナーとして、実際に講師に来日して貰わなければ実現し得ないこと、そのテーマ、内容について実行委員で熟考しました。

ワクチン接種と共に国際的な渡航の規制も緩和され、2023 年 5 月には遂に、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5 類」に移行しました。

ニュージーランドでは、先住民族のマオリの言語や文化は、社会や、文化芸術の分野において現在も大切に守られています。日本にも独自のアイヌ民族の文化がありますが、その伝統文化の保護や、芸術分野における位置、多文化共生などの点についてはどうか、ニュージーランドにおけるマオリ文化と比較考察する、というところまで当初は課題を掲げていましたが、対面開催に向けて今回は欲張らず、マオリ文化をテーマに集中していく方針に固めました。

講師のオリジナル戯曲をシーンスタディで実演する、講師とも共演する、またフィジカルムーヴメント「コーラリ」(マオリの伝統的なマーシャルダンス)の実践では、その開始と終了時に「カラキア」というマオリのお祈りをする、これらの体験は、対面でこそ実感でき、学べる内容だったと思います。

コンテンツの中には、講師の監督作品の映画、演劇記録映像の視聴も盛り込みました。2018 年の企画当初、講師をお願いしようと思っていたマオリ出自のアーティスト、ラウィリ・パラテン、レイチェル・ハウス両氏が、今回来日の講師ブライア・グレイス・スミス氏の作品群に俳優として出演していたことを私たちは発見しました。これは偶然ではないと感じました。マオリ文化を継承する彼らの絆の深さも再 認識しました。

また、今回の参加者の中に、アイヌの伝統文化を語り継ぐ活動をしているアーティストがいらしたことも、交流セミナーの中でとても意味のあることでした。その方はこの2月に、オークランドへ渡航し、講師の演出による公演を観に行くと聞きました。今後のセミナーで、マオリ文化とアイヌ文化の比較考察へ向けての希望でもあります。

さらに演劇実演者のみならず、オセアニア地域、特にニュージーランドと関係が深い太平洋地域の小島嶼国家がご専門の研究者の方にもご参加いただき、一歩踏み込んだ専門的な視点に触れることができ、学びの機会に繋がりました。

今後の企画への種蒔きができ、そして国際部事業として、4 年ぶりにリアル「対面」開催が果たせたことの成果を、このレポートで共有して頂くことができましたら、企画者としましては、この上ない喜びです。

企画担当 山上 優

《講師紹介》

ブライア・グレイス・スミス(Briar Grace-Smith)

ンガプヒ族(マオリ族)出身の映画監督、俳優。

戯曲、脚本、短編小説、テレビ脚本で受賞歴のあるニュー ジーランドで最も著名な作家の一人でもある。代表作の戯曲『Purapurawhetū(プラプラフェトゥ)』は、ニュージーランド演劇の新しい古典と賞され1997年Outstanding New New Zealand Play of the Yearを受賞。監督を務めた複数の映画が国際的な映画祭に選出され高評価を得る。その中でも2021年に映画監督と俳優を務めた『Cousins(カズンズ)』は、マオリ族の家族の繋がりが力強く表現された映画として、アメリカの配信会社Arrayより配信され、高 い評価を得た。

タネマフタ・グレイ(Tānemahuta Gray)

ンガイタフ、ランギタネ、タイヌイ、スコットランド、英 国の血を引継ぐ。

現「タキルア・プロダクション」のCEO兼芸術監督。プロデューサー、演出家、コレオグラファー。ニュージーランド最大規模のバイカルチャー作品『Māui‒One Man Against The Gods(マウイ‒ ワン・マン・アゲインスト・ザ・ゴッズ)』の共同制作および芸術監督。FAME(Fund for Acting and Musical Endeavours)Mid-Career Awards for 2023において、Artists Awardsアーティスト賞を受賞。

《日程と内容》

〈 1日目 〉8月30日(水)18:00~22:00

「講師2名によるレクチャーと質疑応答」

〈 2日目 〉8月31日(木)17:00~22:00

「ワークショップ①」

〇前半 Kōrari(コーラリ)体験①

コーラリ(マオリ・マーシャル・ダンス)を体験するプログラム

〇後半 戯曲『Purapurawhetū(プラプラフェトゥ)』(抜粋)シーンスタディ①

〈 3日目 〉9月1日(金)17:00~22:00

「ワークショップ②」

〇前半 Kōrari(コーラリ)体験②

コーラリ(マオリ・マーシャル・ダンス)を体験するプログラム

〇後半 戯曲『Purapurawhetū(プラプラフェトゥ)』(抜粋)シーンスタディ②

〈 4日目 〉9月2日(土)13:00~19:00

「ワークショップ③」

〇前半 Kōrari(コーラリ)体験③

コーラリ(マオリ・マーシャル・ダンス)を体験するプログラム

〇後半 舞台『Māui ‒ One Man Against The Gods(マウイ ‒ ワン・マン・アゲインスト・ザ・ゴッズ)』鑑賞と質疑応答

〈 5日目 〉9月3日(日)13:00~18:00

「ワークショップ④と映画視聴」

〇前半 Pepeha (ペペハー自己紹介文)を作るワークショップ

マオリの文化について説明。その後、参加者各々がマオリ語で自己紹介文を作成。

マオリの文化に触れ、映画『Cousins(カズンズ)』の内容理解にもつなげるプログラム

〇後半 映画『Cousins(カズンズ)』鑑賞と質疑応答

参加者リポート

温かなマオリ文化に触れて

伊藤千鶴

ニュージーランドについてもマオリについても全然知らなかったのですが、新しい事と出会うチャンスだと今回参加させていただきました。

毎日はじめと終わりに講師のタネマフタ氏が唱えてくれたお祈りは清々しく、円陣を組み一緒に祈ることで全員と絆が育めたように思います。

自己紹介では「あなたの“山”と“川”は何か」と聞かれて面食らいつつも、自分のルーツについて考えるきっかけになりました。

タネマフタ氏直々に教えていただいたコーラリ。神聖なものであり少しでも武術の舞に近づけられたらと思いましたが、順番通りに繰り返すだけで精一杯。それでも徐々に力の抜き方や呼吸の使い方がわかってきて毎日楽しかったです。

タネマフタ氏が見せてくれたハカは、先祖や神と向き合い繋がりを大切にするマオリ人だからこそのもので、空気と空間を操るような姿に息をのみました。

彼が放つエネルギーとパッションを目の前で浴びられたことは、このワークショップに参加してよかったことのひとつです。

もう1人の講師、ブライア氏の戯曲『Purapurawhetū』のシーンスタディ。

私達のチームにタネマフタ氏が加わって日本語英語混合になり、彼が演じたマタウェラだけ使う言葉が違うことで、彼だけ他の人達と立場が違う異質さが見えたのではと思います。

また、私がアギー・ローズとホヘパが惹かれあうシーンを魅力的にしたいと演出の希望を言ったからか、タネマフタ氏が2人のデュエットダンスを振付けてくれました。短いながらも惹かれあう男女の情感が見えて、とても美しいシーンに感動しました。

翌日は物語のクライマックスをシーンスタディ。

なぜマタウェラがあんな事をしたのか、父の愛に枯渇したゆえの歪んだ行動だったのか…。

父と子が対峙する中、聞こえてくるババの詠唱は神の祈りのようで。

教わったマオリ語を繰り返し唱えていると、波が打ち寄せるように遠くから聞こえてくるような不思議な感覚に陥りました。

作者本人に質問や感想を直接伝えられたのはとても貴重な時間で、些細な質問にもブライア氏は丁寧に説明してくれありがたかったです。今回取り上げたのは作品の一部だけでしたが、日本語訳で上演できたらと思います。

舞台『Māui ‒ One Man Against The Gods』タネマフタ氏が演出した舞台映像を鑑賞。

日本にも神に捧げる舞や神話を元にした作品はあるけれど、想像を上回るスケールの大きさに度肝を抜かれました。正に地と天が繋がり、宇宙まで包み込むようなパワフルで圧巻なパフォーマンスは今まで観たことがないもので、実際に生で体感したいです。

ブライア氏監督作品『Cousins』鑑賞。

3人のマオリの従姉妹達が幼少期、青年期、壮年期その時々で交わり、離れ、選んで生き

た人生。離れても途切れない絆、家族を思う気持ちの強さに胸が熱くなりました。

何も知らないままではなくマオリについて知ってから観られたので、物語の背景が理解できました。

是非、日本でも公開して欲しい映画です。

風習や文化、フィジカル、シーンスタディ、舞台、映画、多方面からマオリを知る盛り沢山なプログラムにカルチャーショックを受けっぱなしでした。

振り返ると、ワークショップ初日の通訳のアンさんの歌声から、日本ではなかなか味わえない体験の幕が開いたように思います。

ブライア氏、タネマフタ氏、コーディネーターのコリンズ紀子さん、通訳のアンさんがマオリの文化や生活について丁寧に教えてくださり、何よりお互いを尊重し理解しようと歩みよる場だったので、英語が不得手でも円滑なコミュニケーションが取れました。

自分の先祖や土地との繋がりについて普段考えたことがなかった私には、マオリの方々が日常的に大切にされていることひとつひとつが新鮮で、その文化に触れる度に日本や自分についても意識するようになりました。

初めてでもすんなりと受け入れられたのは、マオリと日本にどこか似ている部分があるからなのかもしれません。

もっと知るためにニュージーランドに行きたいと思います。

コロナを境に減ってしまったふれあいや絆の大切さを感じられたのも、とてもよかったです。

改めて講師のお二人をはじめ実行委員の皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。

参加者リポート

演劇ワークショップの意義

杉山 瑛理

今回レポートを書くにあたり新たに文章を考えましたが、ワークショップ期間中に書いた日記の方が、当時の発見や私がどれだけエキサイトしていたかが鮮やかに伝わりそうだったため、日記の抜粋を多く用いています。

言葉足らずな箇所も多いですが、演劇ワークショップ初心者の私がありとあらゆる学びや出会いに毎回感動し、一喜一憂しながらもセミナーを満喫していた様子が伝われば幸いです。

初日、元々知り合い同士だったり、以前同じ様なセミナーに参加したことがある人が多い様子で、内輪のイベントだったらどうしよう、と馴染めるか不安だった。正直やってしまったと思った。

一方、2 日目からはその不安を吹き飛ばす様な、楽しく刺激的な時間となった。

2 日目のワークショップではkōrari の練習をしたほか、ブライアさんが以前演出をした「Purapurawhetū」を自分たちでやった。英語で質問しようとして聞き返されてしまうのが毎回少し悲しい。

しかも、kōrari の練習後、動きの確認をしようと思ったら「言葉で教わるのではなく、魂を使って自分の頭で考えながらやってほしい。だから言葉で説明はしなかった」と断わられてしまい、更にしょぼくれた。

動きが速くて分からなかったから、もう1 度見せてもらえればよくて、言葉による説明は要らないのにと思った。

明日同じところを練習するから大丈夫だよ、と明るく言ってくれたけど傷心でした。

ただ、これに関しては最終日に分かったことですが、皆で練習して1 つのユニオンとして、互いを見たりしながら一緒に上達していくという考え方がマオリにあるらしいので、この考え方がベースにあるようでした。

これは、今後マオリの方と何か活動する時に大切にしたい。

「Purapurawhetū」ではなんとdirector(演出)をやることになってしまった。

周りが本格的に俳優業をやっている方ばかりで、役をやる勇気が無くてディレクターやりたいけどやり方が分からない、と隣の人にぼやいていたら、何故かその声だけ拾われて、しかも何故かブライアには日本語だったのに伝わって皆手助けするよと言われ、そのままディレクターになってしまった。

でもWS が終わった今考えても、とても良い選択だったと思う。

他の参加者の皆さんからも思わぬ称賛を受けることになった。

こんなに人から「勇気あるね」「すごいね」と揃いも揃って言ってもらえたことなんて初めてだったかもしれない。気付かぬうちに、すごいことをしたのかもしれない。

ディレクターに任命されたのは良いけれど、勿論ディレクターが何の仕事をする人なのかも分からず、大変なことになった。

チームの皆さんが、ここのシーンのステージングはどうする? 道具をどれにするか? など質問しながらやるべきことができるよう導いてくれた。

3 日目もワークショップは楽しく進んだ。コーディネーターの方に声を掛けてもらったりして、安心して参加できた。kōrari も上手くできる様になり楽しかった。

もう1つのhaka は途中までやって結局それきりになってしまったので、いつか続きを習いたい。

今回ディレクターに挑戦していなければ、他の参加者の皆さんとこれほど多くお話をすることはなかったと思います。

このワークショップに参加したからこそ、またディレクターに挑戦したからこそ経験できたことが数多くありました。

ディレクティングが上手くできたとは思いませんが、それでもワークショップ終了後は自分が一回り成長したと感じています。

この様な経験ができたこと、運営者様方、講師のお二人、参加者の方、皆様に感謝しています。本当にありがとうございました。

とても楽しかったです。

ゲスト寄稿

マタリキを祝い、ニュージーランドの多文化社会を考える

髙橋 麻奈

マタリキ(Matariki)とは、冬至の後に東の空に輝く星団のことで、英語ではプレアディス星団、日本語では昴(すばる)として知られる。マオリ(注1)のなかでは、それが夜空に現れた日を新年とする。

マオリの暦によると、毎年5 月下旬から7 月上旬まで(注2) の間、東の空にマタリキが輝き始めた時が新しい1 年のはじまりである。星々の輝きをシグナルとして人々は集い、現在(いま)に感謝をささげ、故人を偲び、新年の抱負を立てる。

注1) マオリ(Maori)とは、アオテアロア(ニュージーランドのマオリ語名)のポリネシア系先住民

族のことで、約300年前にニュージーランドに移り住んだ。イギリス入植前から居住していたため、先住民族とみなされている。

注2) マタリキは地理的条件によって時期が毎年変動し、その捉え方も部族ごとの決まりによって異なる。2023年は、ニュージーランドにおいては7月14日がマタリキであった。

マオリのルーツはオセアニアにおけるポリネシア地域にあるため、マタリキはニュージーランドをはじめ、タヒチ、クック諸島、ニウエなどのポリネシアの国々でも祝われている。マタリキは、この地域におけるマオリの人々の生活にも深くかかわる。ポリネシア地域は、そのほとんどが太平洋であるために、人々は海とともに生きている。

したがって、海を渡る航海術が古くから生活に不可欠なものとして発展し、人々は航海の道標として空に浮かぶ星々を活用していた。ほかにもマタリキは、農業や狩猟活動のサイクルに活用されてきた。

2023 年7 月のマタリキの日、筆者は国際会議出席のために訪問していたクック諸島(注3) で、夜明け前の星空を眺めていた。在クック諸島ニュージーランド大使館主催のマタリキを祝うイベントで、ラロトンガ島にある会場(地元の小学校)にてマオリの天体物理学者であるポーリーン・ハリス博士によるマタリキについての講義を受け、その後集った人々と共に空を眺めた。

注3) クック諸島(Cook Islands)とは、ポリネシア東部にある群島国家であり、ニュージーランドと自由連合関係にある。首都はラロトンガ島にあるアバルア。

図4(右):マタリキを祝うドラムを演奏した子どもたち(共に筆者撮影)

マオリにとって、マタリキは重要な意味を持つ日である。しかしその一方、マタリキが公式に祝われるようになったのはごく最近になってからのことである。2022 年4 月にジャシンダ・アーダーン元首相によってマタリキを祝日とする法が制定され、同年6 月24 日がニュージーランドにとって初めてのマタリキの祝日となった(注4)。2023 年は、2 度目のマタリキの祝日であった。

このような動きには、ニュージーランド社会の中でのマオリの人々の状況と、多文化・多民族で構成される社会構造およびその課題とが深くかかわっている。2018 年に行われたセンサス(国勢調査)によれば、ニュージーランドの人口のうち70.2% はヨーロッパ、16.5% がマオリ、15.1% がアジア、8.1% が太平洋島嶼国(ポリネシアを含む太平洋上の島国)、1.5% が中東・ラテンアメリカ及びアフリカをルーツに持ち、全人口の約27.4% が国外で出生している(注5)。

ニュージーランドという土地に初めて移り住んだのは、マオリであった。しかし、18 世紀にイギリス人探検家のジェームズ・クック(James Cook)がニュージーランドに到達して以降、ヨーロッパ系の入植者が増加していった。1840 年にはイギリスの君主とマオリの首長との間で、「マオリの土地及び文化の保全と引き換えに、イギリスに主権を譲渡する」という内容のワイタンギ条約が締結され、ニュージーランドはイギリスの植民地となった。

また、ニュージーランドは難民や移民の受け入れに対して寛容な政策をとっており、1840年以降ヨーロッパだけでなく、アジアやアフリカなど、世界各地からの難民・移民を受け入れている。特に難民の受け入れは、「国際社会における人道上の目的に即して」難民を積極的に受け入れる姿勢をみせることで、グローバル社会においてニュージーランドという国家の存在感を示すという目的のために、戦略的に行われてきた政策でもある(注6)。

注4) New Zealand Government, Ministry of Business, Innovation and Employment.

注5) Stats NZ Tatauranga Aotearoa.

注6) Beaglehole, A.(2009)pp.107-108.

加えて、地理的に近接している太平洋島嶼国からの移民も増加している。これらの島国のなかには小島嶼開発途上国(注7) が多いため、この地域の人々はサイクロン等の自然災害の影響を回避したり、就労の機会を得る目的でニュージーランドに移住することが多い。ニュージーランドはまた、国内産業のための労働者確保を目的として、積極的に太平洋島嶼地域からの労働移民を受け入れてきた。

もともとは歴史的・文化的・社会的に近いポリネシアの国々からの移民が多かったが、近年は就労や教育の機会を求めてやってくる、メラネシアやミクロネシアなどの国々からの移民も増えている。また、太平洋島嶼地域には気候変動の影響を大きく受ける国家も多く、近年ニュージーランドはこの課題に対応するために、太平洋地域の「気候難民・移民」の移住経路の確保をはじめとする法整備や、受け入れ態勢の整備等に取り組んでいる(注8)。

このように、現在のニュージーランドは多文化・多民族によって成り立ち、多文化共生と平等主義を重視する社会として形成されてきた。しかし、すべてが理想的に進んでいるわけではない。ヨーロッパ系以外の難民や移民に対する偏見や差別は人々の意識の中に根強く残っており、社会問題となっている。またマオリと入植者の間では、ワイタンギ条約の解釈をめぐる争いが起こり、現在でもマオリからの復権要請が提起され続けている(注9)。

内藤(2021)は、ニュージーランドには「悪意のないレイシズム」が根付いており、その背景には、社会の中心を占めるヨーロッパ系入植者と、周縁化されたマオリという長く続いてきた構造が人々の考え方に影響を及ぼしていると指摘する(注10)。このような中で、2023 年12月にはニュージーランドのアーダーン元首相が過去のワイタンギ条約違反について、イギリス王室に代わってマオリに対し公式に謝罪を表明した(注11)。マオリの社会的な立場、ひいてはニュージーランドにおける真の意味での多文化共生について再考する動きが出ているのである。

注7) 小島嶼開発途上国(Small Island Developing States)とは、小さな島で構成される開発途上国を指し、地理的な特徴によりグローバルな経済的・環境的・社会的変化に対して、極端に脆弱な複数の国家を含む。1992年にブラジルで開催された「環境と開発に関する国際連合会議」で初めてその脆弱さが認識され、現在57の国と地域が国連から認定されており、うち20か国が太平洋地域の島嶼国である。詳細は、United Nations参照。

注8) Auckland Council.

注9) Beaglehole, A.(2009)pp.112-113; Smiths, K. (2019)pp. 105-106.

注10) 内藤(2021)、143-144頁。

注11) Abbott, M.(2022).

こうした中で、マタリキを祝日として祝うことは、ニュージーランド社会に生きる人々が多文化共生への理解を深めていくための新たな一歩となるのではないか。「過去」に起きたこととそこから得た教訓を、現代の政策にいかにして結びつけ、活かしていくのかという点が重要になっていくであろう。

マオリのことわざにあるように、1 人ひとりがそのアイデンティティーを輝かせ、互いが尊重できる社会になっていく、その道標もまた、夜空の星々が示してくれているのかもしれない。

【参考文献】

内藤暁子(2021)「マオリであるということ―自画像と他者像の再検討―」『ソシオロジスト』

23 号、123-148 頁

Abbott, M. (2022, December 6). Jurist.news

New Zealand Prime Minister delivers apology to Māori tribe for past violations of the Treaty of Waitangi

(ニュージーランド首相、ワイタンギ条約違反についてマオリ族に謝罪)

Auckland Council. Pacific Auckland.

https://www.aucklandcouncil.govt.nz/plans-projects-policiesreports-

bylaws/our-plans-strategies/auckland-plan/about-the-auckland-plan/Pages/pacifi cauckland.aspx

New Zealand Parliament. Celebrating Matariki as a public holiday.(マタリキを祝日として祝う)

Smiths, K. (2019). Multiculturalism, Biculturalism, and National Identity in Aotearoa / New Zealand.

In R. T. Ashcroft & M. Bevir (Eds.), Comparative Perspectives on Theory and Practice(pp. 104–123). University of California Press.

Stats NZ Tatauranga Aotearoa. Stats NZ.

Ethnic group summaries reveal New Zealand’s multicultural make-up.

United Nations. About small island developing states. United Nations,

office of the high representative for the least developed countries, landlocked developing countries and Small Island Developing States.

髙橋 麻奈(たかはし まな/ Mana Takahashi)

神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部専任講師。

埼玉県出身。専門は開発法学、グローバル・ガバナンス、オセアニア地域研究。

名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(比較法学)。

民間企業、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)コンサルタント、オーストラリア連邦議会特別研究員、名古屋大学男女共同参画センター特任助教を歴任。最近は、ポリネシア地域にある人口わずか1800 人ほどの小島嶼国「ニウエ」における人権状況を研究テーマにしている。

<ニュージランド特集>

講師 ブライア・グレイス・スミス(Briar Grace-Smith)

タネマフタ・グレイ(Tānemahuta Gray)

コーディネート・通訳:コリンズ紀子

通訳補:ディル・アン・カフランギ(DIL ANNE KAHURANGI)

実行委員:

山上優/柏木俊彦/EMMA/櫻井拓見/大澤遊

韓国特集

韓国⇔日本 を繋ぐ

オンラインレクチャー

《 企画の趣旨 》

韓国では、2004年からの「文化芸術教育」の推進により「学校における芸術教育」として全国の学校や施設に、演劇、舞踊、映画、韓国伝統音楽など8 つの分野の専門性に応じて「芸術講師」と呼ばれるアーティストが派遣されています。

10年後の2014年には7000校以上の学校に5000人近いアーティストを派遣するまでになりました。この異例の芸術教育の推進、そして、前例のない「芸術講師の派遣」システムは、諸外国からも関心を集めています。

今回は、韓国で芸術(演劇)教育を行う実践者・専門家の2名をパネリストにお呼びし、個人の特色ある活動と専門の活動を紹介していただきます。

チョン・ヒョジョン氏には、多岐にわたる教育演劇の取り組みの紹介と、芸術講師が採用される前/採用された後も、適切なトレーニングが準備されているのかについてお話いただきます。韓国文化芸術教育振興院(Arte)の研修講師・専門諮問委員を務めるチョン・ヒョジョン氏に芸術講師の育成システムについて、ご紹介していただきます。

韓国は、1990年以降、外国人の受け入れに対して開放的・積極的な移民政策へと基本方針を変えました。 また、国内外国人に対しても社会統合政策の一環として 「多文化政策」 が展開されるなど、 政策的大転換を図っています。

ニューヨークで活動されていたキム・ビョンジュ氏には、帰国後の韓国での取り組みと、大学院での教育演劇専門人材の養成の方法について、ご紹介いただきます。

「芸術(演劇)教育」よる新たなつながりの可能性

日本演出者協会国際部の韓国特集では、2022 年度より、これまでの舞台上演の実 演家のワークショップや活動紹介から、少し視点を変えて、韓国の「芸術(演劇)教育」 の活動紹介やネットワーク作りを始めています。

企画立案のきっかけは、東京芸術劇場「多文化共生に向けたアートプログラム」 にて、 韓国がアジアにおいて、「芸術(演劇)教育」の分野で先進的な取り組みを している、という情報を聞いたことでした。

2022 年度の韓国特集では、オンラインにて、ミン・ジンキョン氏、ユ・ウンジョ ン氏、アン・ヨンセ氏の3 名を講師としてお呼びしました。

そのセミナーで、韓国の「芸術(演劇)教育」の変遷、国や地域財団が主導して 取り組む国家政策として「芸術(演劇)教育」が推進されていることを知りました。

そして、韓国のティーチング・アーティスト / TA( 日本では、ファシリテーターや進行役と呼ばれる)の育成プログラムがあること、また、演劇の大学を経て教育大学大学院に進むプロセスがあることも知りました。

(詳しくは、日本演出者協会 国際部年鑑 2022 に記されています)

強い興味と関心を持ったことを覚えています。

そこで、2022 年12 月。

私たち(ミン・ジンキョン氏と数名)は、韓国へ「芸術(演劇)教育」の現地リサーチを行いました。

前年度登壇してくれたユ・ウンジョン氏が、現地コーディネートを務めてくれま

した。

いくつかの団体、財団、アートプロジェクトを訪ね、担当者やT A にインタビューを試みました。

どちらも快く受け入れてくれました。

ユ・ウンジョン氏が同行し、丁寧に企画を伝えてくれたおかげだと思います。

どちらの取り組みも刺激的な内容ばかりでしたが、その中で、今回の企画において、特に興味深い活動やキャリアを持つ、チョン・ヒョジョン氏、キム・ビョンジュ氏に、今年度はご登壇いただきました。

セミナー1 日目【講座 A】韓国文化芸術教育振興院(Arte)の芸術講師の研修講師・専門諮問委員を務めるチョン・ヒョジョン氏には、芸術講師の育成システムについて、 詳しくお伝えいただきました。

セミナー2 日目【講座 B】ニューヨークで活動され、ソウル国立教育大学大学院で教授をしているキム・ビョンジュ氏には、大学院での教育演劇の専門人材の養成の方法について伺いました。

今回を経て更に、より深く韓国および社会とつながれる可能性を感じました。

そして、韓国の演劇と文化の理解が深まる可能性も感じています。

今後も「教育」というキーワードで、韓国の演劇人と情報交換や意見交換を続け

ていこうと考えています。

ご一緒に活動していただける方、ぜひ、お声がけいただけますと嬉しいです。

企画担当 柏木 俊彦

《 日程と内容 》

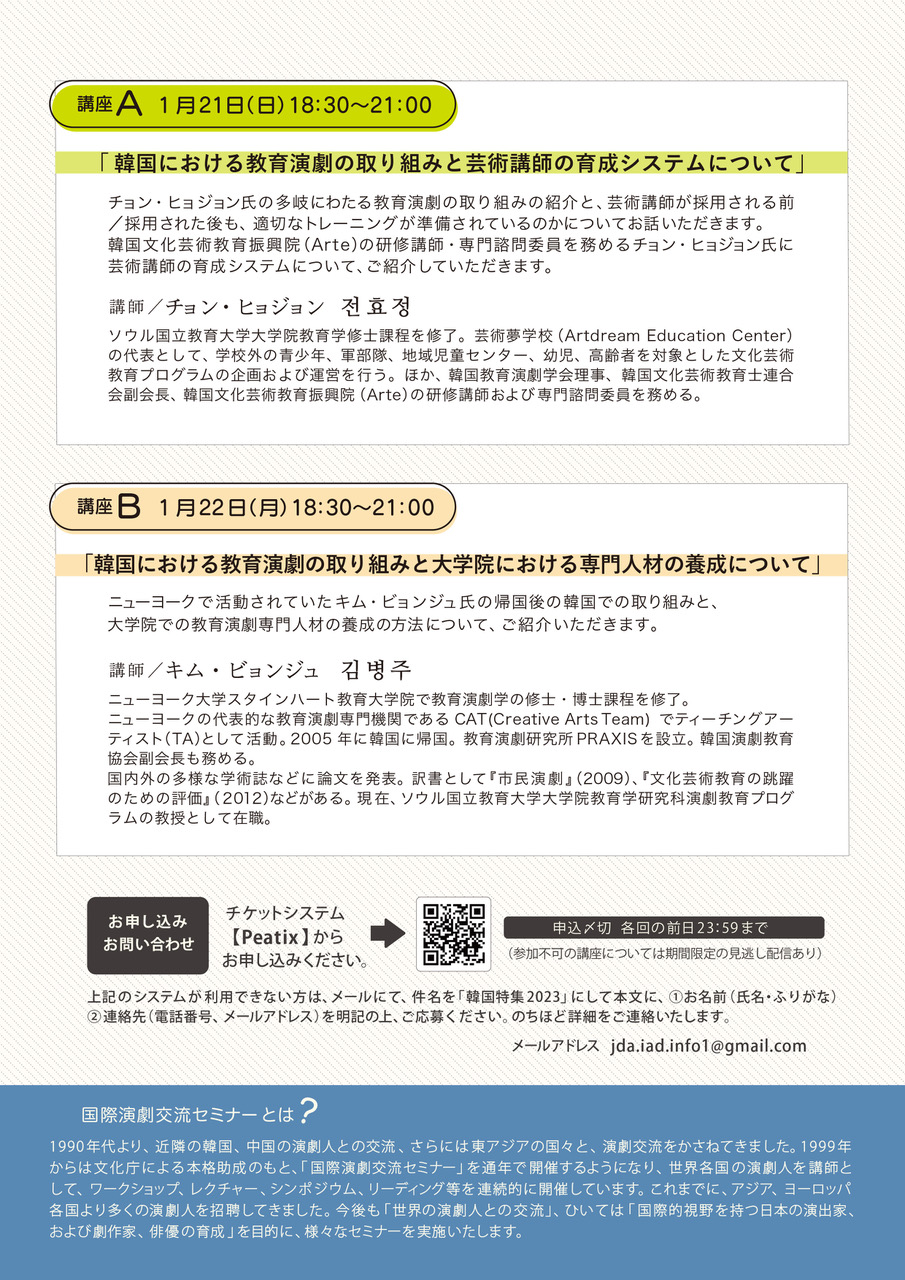

【 講座A 】

1月21日㊐18:30~21:00

韓国における教育演劇の取り組みと

芸術講師の育成システムについて

講師: チョン・ヒョジョン(전효정)

チョン・ヒョジョン氏の多岐にわたる教育演劇の取り組みの紹介と、芸術講師が採用される前/採用された後も、適切なトレーニングが準備されているのかについてお話いただきます。

韓国文化芸術教育振興院(Arte)の研修講師・専門諮問委員を務めるチョン・ヒョジョン氏に芸術講師の育成システムについて、ご紹介していただきます。

チョン・ヒョジョン(전효정)

ソウル国立教育大学大学院教育学修士課程を修了。芸術夢学校(Artdream Education Center)の代表として、学校外の青少年、軍部隊、地域児童センター、幼児、高齢者を対象とした文化芸術教育プログラムの企画および運営を行う。ほか、韓国教育演劇学会理事、韓国文化芸術教育士連合会副会長、韓国文化芸術教育振興院(Arte)の研修講師および専門諮問委員を務める。

【 講座B 】

1月22日㊊18:30~21:00

韓国における教育演劇の取り組みと

大学院における専門人材の養成について

講師: キム・ビョンジュ(김병주)

ニューヨークで活動されていたキム・ビョンジュ氏の帰国後の韓国での取り組みと、大学院での教育演劇専門人材の養成の方法について、ご紹介いただきます。

キム・ビョンジュ(김병주)

ニューヨーク大学スタインハート教育大学院で教育演劇学の修士・博士課程を修了。

ニューヨークの代表的な教育演劇専門機関であるCAT(Creative Arts Team)でティーチング アーティスト(TA)として活動。2005 年に韓国に帰国。教育演劇研究所PRAXISを設立。韓国演劇教育協会副会長も務める。

国内外の多様な学術誌などに論文を発表。訳書として『市民演劇』(2009)、『文化芸術教育の跳躍のための評価』(2012)などがある。現在、ソウル国立教育大学大学院教育学研究科演劇教育プログラムの教授として在職。

参加者リポート

「芸術」と「教育」という取り組み

植村 純子

私はここ数年、日本の俳優と韓国の俳優と一緒に作品を創作して上演する、という機会を得ることができました。また日本では、劇場での公演だけでなく、学校現場やさまざまな場所でのアウトリーチ、演劇ワークショップなどの活動にも長く携わっています。

今回、韓国の演劇にまつわるセミナーということだったので、何気なく参加させてもらったのですが、これらの2つの活動がこうして繋がったことのご縁を感慨深く感じています。

セミナーの1日目は、まず、チョン・ヒョジョンさんの多様な教育演劇の取り組みの紹介から始まりました。

経済的な事情・家庭的な事情を抱えた青少年に対するプログラムや、お年寄りの方々を対象にしたもの、山村など芸術に触れる機会の難しい地域や急にファミリー層が増えたニュータウンでの実施など、様々な事例を紹介していただきました。

これらのプログラムの一つひとつは、日本でも聞いたことがあるものとも近く、大きな驚きはありませんでしたが、それらがこのような量、構成で行われていることの凄さを感じました。

後半は、韓国文化芸術教育振興院(Arte /アルテ)での芸術講師育成システムの紹介でした。

小中学校の生徒を対象に活動する「学校芸術講師」と、福祉機関に派遣されている「福祉機関芸術講師」が、きちんとしたカリキュラムの中で育成され、選抜された講師たちは採用された後にも持続するための研修などが行われています。

アルテアカデミーには参加の希望者が多く競争率が高い、ということを聞いて、とても頼もしく羨ましく感じられました。

これらが、国家が支援する事業として行われ、国の発行する国家公認資格であるということは強い、と改めて感じます。

それでも、現場と理想のギャップの話になると、音楽や演劇の発表などには芸術講師に来てほしいという依頼が多いが、複雑なテーマでの取り組みを行おうとしたときは応募が少なく、私たちは正しい方向性に向かってやれているか……と考える点は、日本で活動している私たちの自省とも共通するものがあるように感じました。

2日目のキム・ビョンジュさんのお話では、まず、芸術講師が行う活動を、「教育演劇(Drama Education)」「芸術教育(Theatre Education)」に分けて、その概念を整理されました。

自分たちの活動を見つめ直し、そして人に伝えていくときに、きちんと概念や言葉の定義を確認・整理することの重要性に思いを巡らせました。

後半は、大学院での芸術講師の養成についてのお話を聞きました。2007年にソウル教育大学に修士課程が韓国の中で初めて設置されたそうですが、そのような専門的な教育機関があり、しっかりしたカリキュラムが組まれていることに改めて驚きます。

日本において、私自身が学生だった頃には、大学にアートマネジメントを学べる環境も少ない頃だったから余計に思うのかもしれないですが、こんなに「勉強」できることが信じられない気持ちでした。(私たちはあくまで、「実践」で身につけてきたに過ぎません。)

韓国では国策として芸術が取り扱われているということもよく言われますが、ビジネスにもつながるエンタテイメントの分野だけでなく、教育としてもしっかりされてることに圧倒されました。

韓国で芸術教育に実際に携わっている芸術家や教師の方々が、それぞれ、どのように考え活動されているのか、興味が沸きました。機会があれば、そのような方々に出会い、お話を聞いてみたい、と思います。

日本で同様な取り組みをしている人たちと、情報やノウハウや体験を共有する機会なども持てたりしないものか。そういうことができれば、とてもいいのに……ということを考えていました。

韓国の演劇、そして演劇教育に関して、改めて関心が拡がる、とても貴重な機会となった2日間でした。

参加者リポート

韓国の教育演劇システムから考えた課題と可能性

タカミ ナオミ

ここ数年、自身の劇団を主宰しながらも公共劇場の演劇アウトリーチ事業にてファシリテーターや芸能学校にて俳優育成指導にあたる現場が多くなり、“演劇と教育”について考える時間が多くなっていました。

そんな中、SNSにて頻繁に今回の講座を目にするようになり、韓国のハイレベルな芸術文化や文化政策には以前から興味があったので、2日間の講座に参加することにしました。

1日目の講座は韓国文化芸術教育振興院(Arte /アルテ)の研修講師・専門諮問委員を務められているチョン・ヒョジョンさんの講座でした。

前半は実施例を時系列にご紹介されました。最初は実費にて活動していたが、だんだんと行政と手を組んで活動していったことや、実施を重ねていく中で関わる行政機関も文化系に偏らず、非行少年×法務部・軍部隊×国防部など対象者によって変化したというお話しから、行政側の演劇教育に対する関心や期待の高さが数年で変化したことがうかがえました。

後半では、芸術講師の育成システムを詳しくお話しされ、より韓国の育成システムへの理解が進みました。システムの中で印象的だったのは、芸術講師の派遣先が①学校芸術講師②福祉機関芸術講師の2種類に分かれていることでした。また、この2つの派遣先は兼任も可能ですが、平等さを保つため(全体で)最大400時間と定められているとのことでした。

日本ではそれぞれ出自が違う芸術家たちが、講師として派遣され、対象者に合わせてプログラムを組む事が多いと思います。が、それは多様な表現に出会える反面、クオリティーの担保や講師同士の共通言語や認識を擦り合わせる難しさが課題かと思います。

韓国の育成システムは、明確な評価基準をクリアした国家資格という事もあり、

・講師間で芸術に対する共通認識が取れる事

・一定の専門的な知識に基づいた芸術教育が提供できる事

・講師も対象者も平等の機会が与えられる

ということが強みだと感じました。とても興味深かったです。

2日目はソウル国立教育大学大学院教育学研究科演劇教育プログラムの教授として在職キム・ビョンジュさんの講座でした。

最初に、教育演劇の概念や特徴について画像を用いながら共有をされました。教育演劇(Drama Education)はWhy?(なぜ/思考)にフォーカスがあたり、演劇教育(Theatre Education)はHow?(どうやって/実行)にフォーカスされる。という説明がとても端的で分かりやすかったです。

その後はフォーラム演劇の実施例紹介があり、「世代間の育児問題」「アルコール中毒者との演劇」など踏み込んだテーマを取り上げ実践しているお話しや、ソウル大学の修士学位課程の具体的なカリキュラムの紹介をして頂きました。

5期にわたる充実したプログラムと、熱意のある学生が多く、卒業後も卒業生同士が協力し合いながら演劇教育を実践し続けているお話しなど、教育者の養成だけで終わらずに、その後も関係性が循環していることは、演劇教育者が生業として長く生きていく環境作りの大切さを感じました。

チョン・ヒョジョンさんの「私の夢見る芸術教育は、芸術は特別な人たちだけのものではなく、一般の人もできるもの」という言葉がとても印象的でした。

日本では俳優や演出家、劇作家などの実演家が講師を務める機会が多く、また、学校教師も他の担当科目の先生が表現の授業を担当している印象ですが、教育演劇専門家がこの役割を担っていく意義や効果を改めて考えたいと思いました。

ここ数年、私の周りでも演劇教育を学び、実践者を志す子が増えています。演劇教育の認知度が上がった今、日本でも演劇教育専門家の育成が必要だと思いました。

今後の活動のことを考えるヒントとなるような2日間の講座でした。

<韓国特集>

講師:チョン・ヒョンジョン

講師:キム・ビョンジュ

通訳:イ・ジュンヒョン

実行委員:柏木俊彦・広田豹・松田文

付録

第13回 東欧特集 その3

ハンガリー特集1999

モルナール・フェレンツの

『 リリオム 』をめぐって

講 師:中村哮夫

2000 年 2 月 19 日(土) 16 時~

会場:明治学院大学 白金キャンパス 本館1405教室

愛する戯曲の講座

国際演劇交流セミナーを開始した1999 年度は、今では想像もつかないのですが、1 年間で14 特集を実施しています。この新しい事業に、20 代の若手から70 代迄の幅広い世代の演劇人が共に燃え上がっていたことで実現できた企画数です。

その11 回から13 回までが《東欧特集》でした。当初の国際部の部長を担当された貝山武久氏が提案された企画で、国際演劇交流セミナーの開催に多大な便宜を図ってくださったシアターX のプロデューサーの上田美佐子さんが、ポーランドの演劇人に深く関係されていたこともあって、連続開催となりました。

2000 年2 月に、ポーランド、チェコ、そしてハンガリーの順で、3 カ国の特集を行いました。特徴的なのは、海外からの講師ではなく、国内の研究者、翻訳者、演出者が講師を務めたことです。この特集で共通しているのは、講師担当者が愛する演劇を、愛する戯曲を他の人に伝えたいという情熱です。

ポーランド特集では、イェジー・グロトフスキ、スタニスワフ・イグナツィ・ヴィトキェーヴィチ、アンジェイ・ワイダを取り上げ、チェコ特集では、カレル・チャペック、ハンガリー特集ではモルナール・フェレンツが取り上げられました。

今読み返してみると、このような熱い語りの場が全国の公共劇場などでもっと行われるようになれば、と強く思います。義務教育で学ぶことのない演劇を、みんなのものとすることができるのは、ひとえに愛情しかないのではと思います。

今回の年鑑にハンガリー特集を附録として収録したのは、昨年2023 年5 月に逝去された中村哮夫さんの講座をぜひ多くの方に触れて欲しいと考えたからです。 講座の大半は『リリオム』のストーリーの話なのですが、それがそのまま作品への愛の流露となっていて、舞台を観たような心持ちになって頂けると幸甚です。

日本演出者協会事務局長 和田喜夫

※WEBには「中村哮夫 ‒ 日本近代演劇デジタル・オーラル・ヒストリー」などもあります。

https://www.hbnk.cfbx.jp/oth/archives/95

モルナール・フェレンツ(Molnár Ferenc)

1878年、ハンガリーのブダペスト生。ユダヤ系医者の一家に生まれる。スイスのジュネーブ大学で法律を学んだあと、故郷に戻り新聞記者となり、創作活動を始める。若くして世界的名声を得、ハンガリーで最も著名な劇作家・小説家。本名ノイマン・フェレンツ(NeumannFerenc)。フランツ・モルナー(Franz Molnar)の名でも知られる。オスカー・ワイルドやフランス喜劇に影響を受けた通俗的な戯曲を書き人気を得た。主な戯曲作品に、自由恋愛を描いた1908年の喜劇『悪魔』(The Devil)をはじめ、1909年の『リリオム』(Liliom)、1924年の『近衛兵』(The Guardsman)がある。小説では児童文学作品にも類別され、世界42言語に翻訳された1907年の『パール街の少年たち』(The Paul Street Boys)がある。『リリオム』は、1930年にはフランク・ボーゼイギが、1934年にはフリッツ・ラングが映画化している。1945年にはアメリカのミュージカル『回転木馬』(Carousel)や同名の映画などの原作としても、映画化・舞台化されている。第二次世界大戦中の1940年、ナチスによるユダヤ人迫害から逃れるためにアメリカに移住、ニューヨークで演劇芸術の教師となる。1952年、ニューヨークで亡くなる。

☆

日本では森鴎外による翻訳(ドイツ語訳からの重訳)があり、『破落戸(ごろつき)の昇天』『辻馬車』『最終の午後』と、3つの作品が鴎外の翻訳小説集『諸国物語』(1915年)に収録された。(3作は青空文庫で読むことができます)2012年に川端康成の未発表小説として、『リリオム』の翻案『星を盗んだ父』の直筆原稿が見つかった。1954年の東宝映画『エノケンの天国と地獄』も『リリオム』を下

敷きにしていると言われており、主演の榎本健一は『俺こそ色男リリオム』という歌もリリースしている。

モルナール・フェレンツの戯曲は、多くのハンガリーの劇作家に影響を与え、今でも重要な意味のある作品として、世界中で上演され続けている。

講 師

中村哮夫

(なかむら たかお)

1931(昭和6)年9月15日生まれ、東京都出身。慶応義塾高等学校2年生の時に、新任の英語教師として赴任した加藤道夫の授業によって演劇に目覚めた。

その後、慶應義塾大学文学部で久保田万太郎に学び、卒業後の1954年に東宝撮影所助監督になり、黒澤明監督に師事。

1962年に東宝演劇部に移籍し、劇作家であり東宝演劇担当役員の菊田一夫に師事し、菊田一夫演出作品の多くで演出補を担当。1963年5月に山口瞳の『江分利満氏の優雅な生活』で演出家としてデビュー。10月には、初のミュージカル『カーニバル』を演出。日本のミュージカルの黎明期であり、ストレートプレイだけでなく、ミュージカルの演出も学ぶ。その後の話題作として、『心を繋ぐ6ペンス』(1966年芸術座、1967年帝劇)、『ファンタスティックス』(1967年芸術座他)、『王様と私』(1968年~1999年帝劇他)、『ラ・マンチャの男』(1969年~2001年帝劇他)ミュージカル『歌麿』(1972年)等多くの東宝ミュージカル、帝劇歌舞伎などの演劇作品の演出を手掛けた。小劇場ジァン・ジァン版『ファンタスティックス』、コマ劇場での『その男ゾルバ』や、2001年初演のわらび座での創作ミュージカル『アテルイ』、2004年の『銀河鉄道の夜』はミュージカル人生の中でも特に印象深い作品だと語っていた。

日本演出者協会では貴重な商業演劇の会員として、理事・監事・評議委員を歴任し、また事業においても、長野県清里や飯田での演劇大学でミュージカル講座を担当。日本の近代戯曲研修セミナーでは、開始した2009年に久保田万太郎『釣堀にて』、2016年には念願の加藤道夫の『なよたけ』を提案し、戯曲リーディングの演出を担当。1997年に、永年のミュージカルにおける演出の功績に対して、第22回

(1996年度)菊田一夫演劇賞特別賞を受賞。

文筆活動として『久保田万太郎-その戯曲、俳句、小説』を出版し、また「春灯」同人としても活動された。俳号は中村嵐楓子(らんふうし)。

2023年5月28日逝去。

第13 回 東欧特集 ― 3

「ハンガリー劇場」

○貝山氏 それでは、中村さんにバトンタッチして、よろしくお願いします。

○中村氏 では、始めます。

私がここに講師として呼ばれたのは、ハンガリーが生んだ世界的な劇作家、モルナール・フェレンツ( Molnár Ferenc)の『リリオム( Liliom)』の舞台を私がかつて2 度手がけたことがあるからです。

1 度目は、ここの記録に書いてありますが、1974 年(昭和49 年)の三越劇場で、岡田真澄のリリオム、新橋耐子のユリーという配役でやった、舞台の演出をやりました。これはストレートプレイです。

もう1 回は、名古屋の文化振興事業で、名古屋市主催でやった、名古屋在住の俳優や歌手やダンサーをオーディションして、名古屋だけでつくったミュージカル。これは非常に水準の高いものができたと自負しております。これはミュージカル版です。

ですから、僕はストレートプレイとミュージカルと両方の『リリオム』を経験しているので、それで今日お話をすることになったわけです。ただし、最初に貝山さんがおっしゃったように、ハンガリー演劇の専門家はほとんどおりません。私はただ『リリオム』を2 度手がけたという縁で、今日お話しさせていただくわけです。

まず、『リリオム』の話ですが、『リリオム』という舞台をストレートプレイにしろ、ミュージカルにしろ、ご覧になったことのある方はちょっと手を挙げていただきたいんですが…。ほんの2、3 の方ですね、ほとんどの方がご存知ないとすると、私は大体のストーリーから話さなければいけない(笑)

その前に、まずモルナールについてお話しします。

モルナールというのは、ここに書いてあるとおり、1909 年に『リリオム』を書いたんですが、19 世紀の終わりにハンガリーで生まれて、大学はスイスで学んだ。ブダペストに帰ってきてからは、ジャーナリスト、そして新聞記者として働きながら、いろいろ文筆を書いた。その文筆というのは、随想、エッセーの類、それから小品、短編小説、コント、ということです。ここでちょっと思い出すのはチェーホフですが、チェーホフの初期と同じように、長編戯曲や長編小説を書く前に、短編や小品やエッセー、そういうものを書いているというのが重要なことです。

それで、やがて劇作に手を染めるんですが、それはほとんど20 世紀に入ってからです。それで、1909 年に代表作である(代表作というか、これが唯一世界的には大きな作品、すぐれた作品として演劇史に残っている)のは『リリオム』1 作だといっていいと思います。これだけは世界的に人気のあるレパートリーとして定着しております。ここに書いてあるようにミュージカルとか映画とか、そういう他ジャンルにも大きく影響を及ぼして、その作品がまた愛好されているということなんです。

今、スライドでおわかりのように、中央のハンガリーにはヨーロッパ人というよりも東洋系の血が多く入っています。今、マジャール人( Magyar)という解説がございましたけれども、マジャールというのは先柤をたずねればモンゴリアン、モンゴル系、つまり日本人のルーツとどこか遠いところではつながっているであろう蒙古系の騎馬民族の血が入っている。それが中央のほうに流れて定住した、その子孫が今のハンガリー人だと思います。ですから、西欧の人よりも、むしろ東洋の日本人がとても親近感を感じるのは、遠い遠い祖先の血がなせる業かもしれないと思うんですが、日本人は大変この『リリオム』が好きなんですね。

『リリオム』の一番不思議なところであり、魅力的なところであり、一番引っかかるところは、真ん中に天国の場面があるんです。そして、そこまではずっと写実的にというか、普通の芝居だと思って見ていると、リリオムが死んだところ、後でなぜ死んだかお話ししますが、死んだところから急にファンタジックというか、リアルではない世界、天国の使いが来て天国へ連れていく。そして、天国の裁判所のようなところに引き出されて、天国の判事からいろいろ尋問を受ける。

そして大詰めは、16 年後に天国から戻ってきて、天国というのは正確ではないんです。天国へ行くか、地獄へ行くか、それを振り分けるための裁判所ですから、煉獄といいましょうか、とにかくあの世の入りロですね。そこから16 年後に帰されて、自分の置いてきた妻と、そのとき身ごもっていた、今、16 歳になっている自分の娘に会うというのが大詰めのシーンなんですが、そういうふうに最初から死ぬところまではすっとリアルな話でいって、途中からそういう幻想性の強い、非写実的な話になっていく。そこが一番この作品の特徴です。

この上演史の一番初めに、「ブダペスト初演1909 年、不評」と書いたのは、この上演は大変評判が悪かったんですね。入りも悪かったらしいです。ですから、久しくハンガリーでは没……お蔵になっていた作品なんですね。

それが5 年後にベルリンで大好評を得て、その反響がハンガリーに返ってきてから世界的なレパートリーになっていくんですが、その初演が不評だと言ったのも、今言った、途中からいきなりあの世が出てくるという、その写実性と幻想性が衝突し両立するというところが、その当時の観客にはヘんてこりんな違和感として感じられて、それが不評の原因だったのではないか、というふうに推測されています。

ベルリンには、例えばゲアハルト・ハウプトマン( Gerhart Hauptmann)の『ハンネレの昇天( Hanneles Himmelfahrt)』といった有名な戯曲がありますけれども、それはやっぱりあの世と往還する芝居なんですね。だからそういったものが既にあったドイツでは、難なく受け入れられたわけです。けれども、これが日本でも受け入れられたというのは、日本人には、お盆になると死者が帰ってくるというような風習、伝説というか、そういう思いが定着していますから、日本人には何の違和感もなく受け

入れられたんだろうと思います。

『リリオム』の話に戻りますが、リリオムというのは、ハンガリー語で「ならず者」という意味らしいんですね。同時に、リリというのは百合という意味もあって、つまり百合という優美な花の名前と、ならず者という両方の意味があるらしいので、それがおもしろいところだと思うんですが、ですからリリオムというのはその名のとおり、ならず者です。同時に、いわゆる二枚目なんですね。

この二枚目もあんまりノーブルな二枚目ではなくて、庶民的な、どこにでもいるあんちゃん的な二枚目で。貴族の令嬢に恋をさせるような二枚目じゃなくて、その辺の、つまり女工さんや女中さんや、そういうのをころころだますというような、そういうちょっと安っぽいところのあるあんちゃん二枚目。

そして、その職業は、何で食っているかというと、遊園地の呼び込みなんですね。遊園地の回転木馬、回転木馬って、僕がミュージカルでやったほうの題名は『カルーセル( Carousel)』、「回転木馬」というんですか、その遊園地の回転木馬の呼び込みなんです。「お姉ちゃん、寄っといで、寄っといで」というふうに呼び込む。そうすると二枚目なんで、若い娘たち、女工さん、女中さんたちが、お休みを取って遊園地に遊びに行って、その色男のリリオムの呼び込みで木馬に乗る。するとその木馬に乗った女の子をちょっと抱きかかえてやったり、いろいろリードしてやったりなんかする。そうすると女の子たちはいい気持ちになって、またやってくる。というふうに、リリオムは、木馬館の持ち主からいえば金づるというか、リリオムがいるんで繁盛しているという、そういう呼び込みのあんちゃんなわけですね。

ですから、いろんな女に手を出す。第一、その木馬館の持ち主、ムシカートという中年のおばさんなんですが、そのおばさんとも若いつばめのような関係もあるらしい。だから非常に性的にはいい加減な男なんですね。

そういうところへ、全くうぶな女中奉公をしているユリーという女の子が、ある日、友達のマリーというのと一緒にやってきまして、それで一目見たときからリリオムにポーツとなっちゃうんですね。

リリオムは今までいろんな女を相手にしてきているんですが、そのユリーの中に今まで感じたことのないような純なもの、ほかの女の子と違う何かを感じて、今までにない気持ちを覚えて、結婚に踏み切るんですね。

ところが、さっきのムシカート、若いつばめが結婚しちゃうと、おばさんにとっては、すごくおもしろくない。それに色男のリリオムがいなくなると、その回転木馬に来る女の子たちが減っちゃう。つまり、商売が上がったりになっちゃう。色と欲の両方の意味で、そのおばさんはリリオムを放したくない。だけど、リリオムはそれを振り切って出て行っちゃうわけです。

そして、親戚の写真屋のうちに居候して結婚生活を始めるんですが、リリオムは今までそうやってぺらぺらと冗談を言って笑わして、ということはするけれども、額に汗して稼いだことはない。手に職はない。だから結婚はしたけど、何も商売をしない、仕事が見つからない。それでやけになって、飲んだり、博打をしたりするという、そういう非常に困った男になるわけです。

そういったある日、そのムシカートのおばさんが、「うちへ戻ってこないかい」と誘いにくるわけです。そうしたところ、今までおとなしかった、何でも耐えて、自分の意志を主張しなかったユリーという女房が、そのおばさんのいる前で、「あなたに大事な話があるんだから、ちょっと1 分間だけこちらへ来て」と言うんですね。それでムシカートが「じゃ、一回りしてくるから、その夫婦の話とやらを勝手にしな」と出て行っちゃう。

そうすると、その後で何を言ったかというと、「赤ちゃんができた」と言うんですね。その赤ちゃんができたということをなかなか言えないくらいユリーという娘は純情だったんですね。ミュージカルの方にも『イフ・アイ・ラブド・ユー( If I Loved You)』という有名な歌があるんですが、2 人ともなかなか「愛している」と言えないんですね。

ユリーの方は純情で言えない。リリオムの方も、今まで女は幾らでも相手にしてきたけど、まともに女の子に「お前を愛している」なんてことは言えない。つまり、非常に屈折したところがある男だから、素直に好きだと言えない。両方でなかなか言えないというのがその『イフ・アイ・ラブド・ユー』という歌のテーマなんです。ですから、今まで「愛している」ということを言えなかったのに、初めてそこで「あなたの赤ちゃんができた」ということを言うわけです。

そこで、憤然と、つまり自分が人の親になるということに衝撃を受けたリリオムは、今までそんなことを考えてもみなかった、おれはおれだというふうに思っていたのに、おれの分身ができるということに生まれて初めての何か新鮮な感動を覚えるんですね。それじゃ、その子に何かしてやりたい。

といっても、今、食うや食わずなわけですね。子どもが生まれてきたら、それを育てることができるのか。これはミュージカルのほうだと、それがもっとはっきりしていて、「女の子だったらどうだろう」というふうに思うんですね。女の子だったら、きれいに着飾らしてやりたい。自分は女の子が好きだから。その女の子がまた年頃になるといろんな男が言い寄ってくる。そんなところまで先に頭が行っちゃって、「そんなおれの娘をだれかが物にしようとしたら、おれはもう許しちゃおかねえ」というふうに、要するに今まであんまり物を考えなかった男の中に、子どもができるという中で、いろんなことが、将来のことが頭の中に去来するわけですね。

そして、その子どもを育てるための金、それをどうしようと、初めて彼は仕事がない、金がないということの、現実がひしひしと感じられてくる。そこへ悪友が来て、その悪友というのは相当悪いことに手を出すやつで、どことかの工場の工場長が、給料を払うためにかばんに金をいっぱい持ってくるという情報をキャッチしている。そいつを襲って、それを取り上げりゃいいだけと、そいつがその強盗の仲間に誘うわけですね。

そうすると、金が欲しい。のどから手が出るほど欲しい。だけど、おれには何の手に職もない。あの嫌らしいおばさんのところに帰ってまたやる気もない。そうしたらその話に乗るしかないというふうになって、その強盗に参加というか、2 人で強盗をすることになるんです。

そして、襲ってみると、その向こうの工場長はピストルを持っていた。こっちはない。だから、かなうわけがない。それにあざ笑って言うには、「おれは今、帰りだ。行きには金を持っていたけど、今、帰りで一文もない」そういったばかな、間抜けな強盗事件をやるわけです。

そこへたまたま向こうから警官が来る。2 人は散るんですが、あいにくリリオムのほうがピストルの目の前にいたんで動けなくなってしまう。友達は逃げたんだけど、リリオムは逃げられないで、警官に囲まれてしまう。ついに彼は持っていたナイフで自分の腹を刺して自殺するんですね。

この自殺ということがヨーロッパでは非常にショックだったらしいんですね。さっき言ったようにハンガリー人に東洋系の血が入ってる。日本人には親しい。日本人には切腹というものが1 つの歴史的な伝統儀式としてありますよね。だから、日本人にはそれは何でもないことなんだけれども、衆人監視の中で腹にナイフを突き立てるという、その自殺という行為は、カトリック、プロテスタントを問わず、キリスト教では罪ですね。

だから、これも西欧諸国ではいろいろ、侃々諤々と議論があるところらしくて、ミュージカル版でアメリカでやっているときには、この自殺、腹にナイフを突き立てる現場は見せないんですね。それで高い荷物の上に乗って、荷物の上で、追い詰められて逃げ損なって落っこちる。落っこちたときに、自分の持っているナイフを誤って腹に刺すという、そういう事故死というふうにミュージカルでは直しています。それぐらい自殺ということには西欧ではいろんな抵抗があるらしい。

しかし、ハンガリーでは、モルナールはそれをちゃんと目の前で腹にナイフを立てるというふうに、ト書きに書いていて、日本ではそれを何の抵抗もなく受け入れて、上演している。

そして、その瀕死のまくら元でユリーは「あなたを本当に愛していたのだけれど、それを私は恥ずかしくて言えなかった。だけど、今なら言えるわ」と言って、もう意識のない、死んでいくリリオムにとつとつとしゃべる長台詞があって、そして、彼は死ぬ。そこへあの世から騎馬巡査みたいな格好をした天国の巡査が2 人迎えにくるんですね。そして、リリオムを天国へ連れていく。

その次の場が、さっき言ったように、幻想的な煉獄の裁判所みたいなところで、そこでいろいろ尋問が行われて、この天国の判事というのがいい役で、もうけ役じゃないかと思うんですが、これが僕が三越劇場でやったときは沢村由紀雄さんで、年輩の方はご存知でしょうけど、昔、ムーラン・ルージュというところで鳴らした喜劇俳優ですが、その人が年取った渋い判事をやったのがとてもよかったんです。

その判事がいろいろと尋問しまして、そこに身なりのいい男というのと、身なりの悪い男というのが2 人いて、その2 人も同じように裁かれているんですが、「1 回この世に戻すから、そこで何かいいことをしてくれば、天国へ入れてやる」と言われる。その身なりの貧しい男というのは、うちへ帰ってみると、女房や子どもが雨漏りがするんで非常に困っているというところに行き会わせて、それで密かに屋根の修理をするんですね。そして、雨が漏らなくなって、ああ、よかったと女房や子どもが喜ぶ。そういうことをしてやったので、「お前はいいことをしてやった」と言って、天国のほうへ行くように配置される。というようなことが伏線としてあって、それでリリオムに、「お前は、1 日だけ戻ってもいいと言ったら何をするんだ」とただす。

そうすると、何をしたらいいかわからないわけですね。「俺、もう死んだんだからいいんだ。帰らなくてもいいんだ」なんて言うんですけど、そのうち、どうしても帰らしてくれるなら、子どもが――、そのときはちょうど妊娠していたわけですから、まだ子どもの性別もわからないんですよね、男か女か。これはミュージカルのほうは、そこはまたもっと押しがあって、男か女かわからないというのを天国の判事にはわかっているんだけれども、天国の判事はわざと言わないんですね。それでいろいろ問い詰めているうちに、ぽろっと、「娘が」と言っちゃって、「ああ、女の子だ」とわかるようなおもしろい場面もあるんですが。そして、とにかくその子ども見たさに1 回帰るということを承知するんですね。

で、16 年たちます。16 年というのは天国の時間と地球の時間が違うからということで、割とすぐなんだろうというふうにも思えるし、16 年間地獄の業火に焼かれて、地獄じゃないんだけど、そういう何か清めの火に焼かれて、とにかく16 年の時間がたって、子どもが16 歳になって、そこへ帰ってくるというのが大詰めです。

16 年たったから、もうユリーは中年のおばさんになっていますね。娘は16 歳です。2 人が庭で食事をしているうららかな田園的な風景のところに、ぼろぼろの服を着たリリオムが帰ってきます。そうすると2 人からは「こじきだ」と思われるんですね。「こじきにスープを恵んでやりなさい」と言って、自分たちの飲んでいるスープを少し分けてやる。親子2 人で暮らしているんですからここも貧しい暮らしなんですがね。

そのスープを飲みながらリリオムは、いろんなことを聞き出そうとするわけです。だんな様はどうしたとか。娘の方もその話をとっても聞きたがるんだけど、お母さんのほうは「もうそんな話はしないの」というふうに娘をストップするんです。そんなこんなしているうちに、なんかいいことをしなければいけないと言われたことを思い出すんですね。そこで伏線が1 つあって、天国の場面の終わりのところで、天国の星を、これがおもしろいんですけど、ミュージカルのほうでは「星の番人」というものが星を磨いているんですね。星をきれいに磨いて、それをかけるとピカピカに光る。その星をリリオムは1 個盗んで、ポケットに入れて持ってきちゃうんですね。これを娘にプレゼントしようと思っているわけですよ。

そこで、その娘にその星を出して、ここがある種とてもむちゃくちゃなんですが、その宝石のようにピカピカ光っている星を出して、それをその娘に「受け取れ」というと、娘はそんなもの貰えないという。押し問答しているうちに、気の短いもとのならず者の本性が出ちゃって、「やるというのに受け取らないというのは何だ」って、ピシャッとその娘の手をひっぱたいちゃうんですね。娘はひっぱたかれてびっくりするんですが、そのときに、ピシャッと大きな音がしたけど、手があまり痛くなかったと

いうことを、後でお母さんに言うんですね。

それで、ユリーは、この男がだれなんだろう。昔のことをいろいろ知っている。もしかすると、リリオムのことも知っているらしい。そういう口ぶりから、非常に不思議な気がして「もしかすると、そんなことはあるはずはないけれども、これはリリオムなんじゃないか」ということがちらっと頭に浮かぶ。しかし、そんなことはあり得ないというふうに理性は否定するけど、本能的にはなんか非常に変なものを感じているという、ここがとてもいい場面なんですね。

それで、リリオムはひっぱたいてしまった後、後悔して、「娘をひっぱたいちまった。全然これでは昔のならず者と何も変わっていない。こんなことじゃ娘や女房たちに受け入れられることはないし、天国にも行けない。おれはまた地獄へ行くしかないのか」ととぼとぼと去っていく。付き添ってきた2 人の天国の巡査も「ばかだな、お前は」と言いながら姿を消します。すると、残ったユリーと娘が今の不思議な出来事について話します。「あれはなんだったの」と娘が言うと、お母さんが、「いや、ただのどこかのこじきが来て、昔話をしていっただけよ」と言うと、「でも、さっき言ったみたいに、ひっぱたかれたのに痛くなかった。そんなことあるのかしら。お母さんにもあった、ひっぱたかれて痛くなかったということが」というふうに問いかける。

そうすると、ユリーは、職がなくて、荒れていたときのリリオムに何度も打たれている。そのときのことを思い出して、「そういうこともあるのよ。お母さんにもあったわ、人にぶたれても痛くないということが」というふうに言って、2 人はまた食事を続けている。遠くから手回しオルガンの音が流れてきて幕になるという、ある意味では人情劇的、ある意味では叙情的な、リリックな芝居のようなんですが、古風な人情劇という側面は確かにあるんですけれども、しかし、天国からの放還という問題ですね。そこのところに何か、こういうのはどこの国にもきっとあるような、西欧のギリシャ神話なんかにもありますよね、オルフェウスの伝説じゃないけど、死の国を行ったり来たりするという。

そういうなんか神話的なというか、あるいは民族学的なフォークロアですね、フォークロア、伝説、おとぎ話、童話、というそういったなんか人間の心の深層にしみ通ってくる、そういった古い、懐かしい、だけれども、それがいつまでも古びないで、人間の真実の心に触れている部分、そういう神話性みたいなものがあって、それは決して古風だというだけでは否定できない、永遠性のある話になっていると思います。そんなところが大体『リリオム』のストーリーの輪郭です。

それで、僕がこの話を三越劇場でやったときは、装置を朝倉摂さんにお願いしたんですが、せっちゃんと話した一番のことは、これをリアリズムの方につく装置でやるんではなくて、そうかといって、天国という、なんか幻想性の方へだけつくやり方でもなくて、今、言った神話からフォークロア、伝説、そういう人間の深層に澄みわたったことだと。つまり子どもの心ですね、童心を持った装置、そういうものにしてほしいという話から、さいころじゃないけど、四角い箱ですね、四角い箱をたくさんつくっ

て、つまり子どもがさいころ遊びをするように、2 尺四方ぐらいの四角いさいころ状の箱をいっぱいつくりまして、たしか20 数個、いや、もっとあったかもしれません。それで、そのほかは何にもなし。全部その箱だけを組み合わせて、登場人物がそれを積んで何かをつくる。その積むところも、場面転換のところで、積むのが1 つの、ミュージカルのほうでステージングといいますが、音楽に合わせてそれを積んでいく動作がひとつの美しい流れを持ち、おもしろい展開になるというふうにしたい、ということ

でお願いしました。

それが大変うまくいったのですが、自分でうまくいったというのはおかしいけど、箱の各面をいろんな色に塗り分けたんです。何色を使ったかというと、白、黒、そのほか赤あり、黄色あり、青あり、緑ありというふうにいろんな色で、箱の面を造った。大ざっぱに言いますと、全部白い面を前に出して舞台を白い印象で統一したのが、天国というか煉獄のあの世の場面。強盗で襲う夜のときは全部黒いほうを出す。それから遊園地の木馬のシーン、そこは遊園地ですから華やかな色で、いろんな色がついて

いるほうを前へ出す。

そういうふうにそれを3 つのポイントにしまして、上手のほうは白くて、こっちは黒いとか、ちょっと色が赤いのが一点あるとかというふうに、そのほかのシーンはいろいろ使い分けをして。そのセットの使い分けで、演出意図が非常にはっきりと出たような気が自分ではしているんですが。

そのときは、岡田真澄という役者がまだ若くて、いかにも木馬の呼び込みのあんちゃんというのがびったりでした。今は随分太って貫祿がついて、いい老け役になりましたけど、それが20 何年前ですから、とてもいいリリオムでした。

ユリーは新橋耐子。今、文学座の幹部女優になって、杉村春子さんのレパートリーを引き継いでやっておりますが、その新橋耐子も今より20 何年前ですから、まだ20代の終わり、30 絡みのまだ若いときのかわいい新橋耐子がユリー、とてもよかったんです。

そのユリーというのは、最初のころは18 くらいの女中さんですね。それが16 年たったんだから、大詰めは34 歳ぐらい、30 代半ばのお母さんになっているわけですね。このユリーは大詰めの30 代半ばになったときに本領を発揮するような女優がいいと思うんです。ただ、新橋耐子は若いときより年取ったほうがはるかによかったんですけどね。

築地小劇場での初演は、新劇史で有名な小山内薫訳、青山杉作演出という歴史的な上演で、友田恭助のリリオムで、山本安英のユリーなんですね。そして、数年たって築地座で再演したときは、友田恭助のリリオムはそのままなんですけど、ユリーは田村秋子さんがやったんですね。

こういう新劇史に残る歴史的な名優がリリオムやユリーをやっているわけですけれども、その田村秋子さんも大詰めの中年になってからのほうがとてもよかったという、みんな何を読んでもそう書いてあるんですね。

ということは、時間というものをしょい込んでいる。その時間の中で人間が成長する、あるいは成長する部分もあるし、変わらない部分もあるかもしれない。その時間というものを経た女の重みというか、厚みというか、そういうものを出せるのは若い、18 歳のほうに適切な女優よりも、中年のほうをやるのにふさわしい女優が、最初のほうは若めにやって、後で本領を発揮するというのが一番バランスがいい配役になるんだろうと思います。

友田恭助という人も、我々は見たことはありませんが、新劇の初期では、非常に色気のある男優として有名だったそうですが、そういう色気のある男でないとこのリリオムにはふさわしくない。つまり、映画でシャルル・ボワイエ( Charles Boyer)がやったとかいろいろありますが、そういうリリオム役者としては、だから、友田恭助という希代の名優の、一番のベストを挙げると、それはリリオムだという人がいるくらい、これは当たり役だったようですね。

僕の専門は最初ご紹介いただいたようにミュージカルなんですが、年表に書いてあるようにミュージカルの初演は1945 年、ちょうど昭和20 年、終戦の年ですね。8 月が終戦ですから、その数カ月前にニューヨークで初演されているんですね。

これはリチャード・ロジャース( Richard Rodgers)の作曲、オスカー・ハマースタイン2 世( Oscar Hammerstein II)の作詞というのは、これはプロードウェー・ミュージカルの礎を築いたというか、文法を確立したというか、そういうミュージカル初期の基礎を固めたコンビとして有名な、皆さんもよくご存知の、例えば『サウンド・オブ・ミュージック(The Sound of Music)』であるとか、『王様と私(The King and I)』であるとか、この『回転木馬(Carousel)』、そして『オクラホマ!(Oklahoma!)』、『南太平洋(South Pacifi c)』というふうに、皆さん名前を聞けば、ああと思い、ご覧になった方も多いと思うんですが、そういうこのコンビの中でも、特に曲が非常にすぐれているんですね。そして、ここにミュージカル版の『カルーセル』を映画化した、1956年のミュージカル版の映画のビデオがあるので、それをかけてみたいと思います。

さきほど言った、最初に遊園地でリリオムがユリーと初めて2 人になった。そしてお互いに、片方は恥ずかしくて、片方はなんか女をまともにくどくなんていうのは照れるという、そういう屈折したラブシーンがあるんですが、それをリチャード・ロジャースが非常にいい曲を書いていまして、『イフ・アイ・ラブド・ユー』という曲は、皆さん聞いたら、ああ、あの曲かと、すぐおわかりになると思います。

(ビデオ上映)

途中ですが、雰囲気だけ見ていただければ。

「白い花の咲いている」というのは、モルナールのト書きにあるんです。ただ、モルナールの場合には、「ブダペスト郊外の遊園地のそばの」ということですが、これはアメリカの海岸の町に舞台を置き換えています。

(曲が流れる)

これは、有名なメロディになる前の、我々の言うバースの部分です。

(「イフ・アイ・ラブド・ユー」と歌い出す曲が流れる)ここからです。皆さんご存知でしよう。

こういうところは原作にある台詞と大体似ているんですけれども。さっきの歌詞は、作詞家がつくった歌詞なんです。それだけ雄弁になっていて、本当は2 人とも雄弁じゃないところなんですけど、歌というものの性質上、どうしても歌詞が少し雄弁になりすぎているようには思います。

ここまでにしましょう。

(ビデオ上映終了)

○中村氏 『イフ・アイ・ラブド・ユー』という曲ですけれども、イフという仮定形がポイントなんですね。「愛している」というんじゃなくて、「もしこれが愛しているんだったら」とか、「愛したらどうなんだ」という仮定形の問題として話しているというところが、何というか、リリオムが照れ屋で、女の前でまともに「愛してる」と言えないというところ、これは昔の日本人の男性が愛を告白することに非常に照れて、今の若い人はそうじゃないですけど、我々の年代だと、「愛している」という言葉を口にするのが恥ずかしい、照れるという、そういう日本人の昔の男性によく似た感情なので、我々の年代では、とてもこのリリオムの心情がわかりやすかったんですね。そういう意味でも、これは日本的、東洋的作品とさっき言いましたけど、そっちの感覚が随分流れていると思います。

ここにも書いてありますが、「エノケン」という希代の人気俳優、若い人はご存知ない。昭和7 年に「エノケンのリリオム」というのを、これは「トキワ座」とだけ書いてありますが、松竹座というところとトキワ座というところと、もう1 軒どこか、3 回やっているらしいですね。

※トキワ座(「浅草オペラ」発祥の劇場。当初は常盤座と表記されていた。)

菊谷栄(きくや さかえ)という、これも日本の軽演劇史上には非常に重要な人の脚色。エノケンというのはこの「菊谷栄あってのエノケン」だと言われたような人ですが、その人の脚本で『リリオム』をやっているんですが、私の師匠に当たるのが菊田一夫という劇作家ですが、このころの浅草のエノケンさんの芝居も随分やっていたんですが、エノケンの『リリオム』はエノケンの中では1 番とは言わないけれども、とてもよかったということを僕に言っていました。

そして、菊田一夫という劇作家の青春の一番の原点は『リリオム』と『ファニー』なんですね。

※注 『ファニー( Fanny)』は、フランスの国民的映画監督・劇作家マルセル・パニョル( Marcel Pagnol, 1895 年~ 1974 年)の1931 年の作品。1929 年の『マリウス( Marius)』、1936 年の『セザール( César)』とでマルセイユ三部作とされている。港町のマルセイユを舞台に、小市民の哀愁を描いた戯曲で映画化されている。

『マリウス』、『ファニー』というその連作と、この『リリオム』が菊田一夫という劇作家の青春の原点だと。今でもその2 つの作品は頭の中にあって、何か書くときに、あっ、ここは『リリオム』の、ここは『ファニー』のなんかだなと、自分でも思いながら書くんだ、というようなことを言っていましたが、そういう菊田一夫が『リリオム』に惚れ、エノケンが『リリオム』に惚れ、それからここにもう1 つ書いてある新派で井上正夫という、やっぱり大正・昭和初期の名優が『リリオム』をやっているんですね。だから新劇での上演だけではなくて、いろんな人たちがこの『リリオム』を愛したということは、非常に日本人に似ている感覚があるんだと思います。

しかし、これは同時にハンガリー的だということも言えるんじゃないかと思うんですけど、純粋のヨーロッパ人ではなくて、東洋の血が流れ込んでいるハンガリーの、やっぱり非常にハンガリー的なものなんだと思うんですね。

ほかのモルナールの芝居というのは幾つか日本でも上演されていますが、その中で割と有名なのが『近衛兵( The Guardsman)』という芝居と、数年前にテアトル・エコーが『芝居は最高』という題で上演した、原名は『城中の芝居( Play at the Castle)』という作品があるんですが、その『近衛兵』とか、『城中の芝居』はどういうのかといいますと、非常に虚と実という問題を扱った、芝居のための芝居というか、メタシアター的なものなんですね。

それは割と劇に流れ込んでいる重要な要素で、劇中劇的な枠があり、例えば井上ひさしが書いた『イーハトーボの劇列車』、ああいう形の劇の先駆者としてウィーンにシュニッツラー( Arthur Schnitzler)という劇作家がいまして、これよりちょっと後ですが、20 世紀初期にシュニッツラーなんかも扱っている主題なんですね。その虚と実の問題、メタシアター的な、それが『近衛兵』と『城中の芝居』というのには非常によく出ているんですね。

その『城中の芝居』というのはどういうのかというと、簡単に言いますと、ある中年の男優が若い女優をくどいているところを隣の部屋で、間のしきりがとても薄いので聞かれちゃうんですね。そこにその若い女優のフィアンセなんかがいて、2 人がそういう関係になっているんだということを知って、憤激するわけです。それをまあまあとなだめる人がいるんですが、そのなだめた人はどうするかというと、それを「2 人が芝居の稽古をしていたんだ」ということにするんですね。ちょうどその口説き文句

のいろいろな台詞を全部芝居の台詞だということにして、そのなだめた男というのは劇作家なんです。今、聞こえてきた睦言を全部取り入れた芝居を書くんです。そして、その次の日の夜会に上演させるんです。そしてあれは芝居だったということを納得させてしまうんですが、実は、不倫をしていたということなんです。

そういうふうに虚と実の問題、芝居と芝居のメタシアター的な構造というのは、このモルナールが結構早く取り入れて、シュニッツラーがもう少し遅く取り入れて、その辺がもう既に、虚と実の問題を推し進めていくと、何が真実なのかわからないということになり、それはなんか不条理ということになり、戦後の不条理演劇、現代演劇での不条理というのはキーワードとしては古くなっているくらいですが、その不条理性みたいなものまで推し進めていくような要素を早くも先取りしていた、モルナール

というのは結構早い時代に、そういう現代演劇を予感させるようなものを書いていたということを最後に申し添えておいて僕の話は終わりたいと思います。

(拍手)

― 編 集 後 記 ―

国際演劇交流セミナー2023 冊子編纂実行委員

櫻 井 拓 見

今回より、冊子編纂実行委員に加えていただきました。

編集を担当したニュージーランド特集では、実行委員としてセミナーの現場での運営も行っていました。

本文でも触れられていますが、コロナ禍を経て、久しぶりの対面実施だったということもあり、参加者の熱量は相当に高かったような気がします。(ニュージーランド特集のプログラムのひとつであった「コーラリ(マオリ民族のマーシャルアーツ)」の力強い動きの「熱さ」に後押しされていたこともあるかもしれませんが)

数年前にはほとんどなかったオンラインツールを使ったレクチャーやワークショップに、私たちはあっという間に適応してきました。まるで以前から当たり前の選択肢のひとつとしてあったかのように、オンライン動画でのやり取りが私たちの会議風景に馴染んできてはいますが、対面でセミナーを行える喜びは、レベル違いで尊いものだと改めて感じます。

レベル違いの「熱さ」があります。

編集作業をしていて、その熱が再びよみがえってくるのを感じていました。

また、セミナー進行中にははっきりと意識できていなかった、講師のセクション構成のうまさ、コーディネーターの気配り、実行委員の興奮、参加者のバラエティに富んだ個性のおもしろさ、何より、国際交流の素晴らしさを再発見できたのは、この編集に携わらせてもらえたからこそ得られたものです。

本来なら、それらを紙面上に鮮やかに立ち上げ、読者に「熱さ」のおすそ分けをするのが編集者の役割なのでしょうが、うまくいっていたかどうかわかりません。

初めての編集作業で、ご迷惑をおかけした関係各位にはこの場を借りてお詫びいたします。

せめて、微に入り細を穿つ丁寧な記録集を発行し続けるこの協会国際部の地道な歩みに歯止めをかけないよう、充分に心がけつつ、これから先もこの有意義な営みが長く続けていってもらえるように祈るばかりです。

ご協力いただいた方々、お読みくださった皆様、この度は誠にありがとうございました。

櫻井拓見

演出家・劇作家・俳優。chon-muop主宰。調布市せんがわ劇場演劇ディレクター。

主な演出作品に『銀河鉄道のよる』(2019年/公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団)、移動型演劇『ニュータウンと、あるく。』(2021年/多摩市)など。また、絵本を使ったワークショップ集団「えぽんず」や公共劇場・教育機関でのワークショップ講師・ファシリテーター業のほか、国際演劇協会日本センターでの企画制作業など、活動は多岐にわたる。

― 編 集 後 記 ―

国際演劇交流セミナー2023 冊子編纂実行委員

菅 田 華 絵

年鑑の編纂実行委員に加えていただき、今年度で3 年目となります。毎回、セミナーでの熱く語る講師の様子を、出来るだけ紙面で伝えるために、写真等の画像を増やしたり、読みやすくする工夫をしたり、試行錯誤の繰り返しです。

今年度の年鑑では、韓国特集と1999 年のハンガリー特集を担当しました。韓国特集は今年度もオンラインでのセミナーでした。

コロナ禍にて対面でのセミナーを泣く泣く諦めていた時期、オンラインではなく早く対面でのセミナーをやりたいと切に願っていました。しかし、数年間のオンライン経験を経て、今はオンラインもアリだと思うようになりました。海外から講師を招く

場合、セミナー期間中のスケジュールを全て拘束することになり、忙しい講師の場合はなかなか難しいこともありました。

それがオンラインであれば、極端な言い方をすれば、セミナーの時間だけ押さえてもらえれば問題ないので、セミナーで多忙な講師からもお話を聞くことができる機会が増えました。それに、開催地から遠く離れた場所からも、ネット環境さえ整っていれば、どこからでも参加することが出来るのがオンラインの利点です。

ハンガリー特集は1999 年に開催されたもので、その頃、どんなセミナーを開催していたのか、興味津々でした。20 年以上も昔(あえて「昔」と書きます)のセミナーでありながら、今読んでも、いろいろ気づきがあり、発見もありました。特に、『リリオム』では普遍的要素が多いからかもしれません。

今後も機会があれば、過去の活字化されていないセミナーを取り上げていくと面白いと思います。なにかが生まれるきっかけとなるのではないしょうか。

最後に、元日の能登半島地震もあり、最近、当たり前のように思っている日常生活の有難さをひしひしと感じる日々を過ごしております。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

菅田華絵

横浜市出身。劇団俳優座演劇研究所を経て、劇団俳優座 文藝演出部に所属。『ハサミ、紙、石(じゃんけんぽん)』『フューリアス~猛り狂う風~』『ヤスキチ・ムラカミ』『ボーイ・オーバーボード~少年が海に落ちたぞ!』『ベイビーティース』とオーストラリアの戯曲に取り組む一方、『マンザナ、わが町』『象』『ひめゆりを忘れない』『ボタン穴から見た戦争』などの演出を担っている。

― 編 集 後 記 ―

国際演劇交流セミナー2023 冊子編纂実行委員

柏 木 俊 彦

日本演出者協会は、国際演劇交流セミナーを毎年開催しています。

2023 年で25 年目、四半世紀を迎えました。

年鑑冊子は19 年ほど刊行を続けています。

2019 年度からは「広く多くの方に手にとってもらいたい」「知識だけでなく活用できる」という方針を掲げ編纂に臨んでいます。更に、大きさもA4 版からB5 版に変え「持ち運びによく、手に取りやすい」「読みやすさ、親しみやすさ」を目指し、改訂計画を進めて

きました。5 年目になる今年度も「読みやすさ」に力を入れました。

2023 年、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5 類感染症に移行し、今回のニュージーランド特集は、4 年ぶりの対面開催となりました。対面開催のメリットを充分に活かした身体性豊かなセミナーになったと感じています。

韓国特集は、オンラインのメリットを活かし、レクチャーと新たなネットワーク形成を試みています。

今回の講師たちは、たくさんの言葉を持っていた印象です。

それは、専門的・学術的な言葉だけでなく、愛情や演劇の可能性を信じた多様多彩な言葉でした。この冊子から、少しでも伝われば幸いです。

近年、アーカイブへの意識は更に高まり、この冊子の重要性を改めて感じています。

本冊子を通じて、ひとりでも多くの方に、国際交流の多様さが伝わり、それぞれの活動のヒントになることを願っております。

毎年繰り返しておりますが、本冊子の内容は細心の注意を払っております。

しかし、 誤記や不勉強による間違いなどございましたら忌憚なくご指摘ください。

今回も多くの方にご協力とご尽力をいただきました。深く感謝を申し上げます。

最後になりましたが、長い年月に渡り本冊子を刊行できていますのは、株式会社一光堂さんと、毎年編集作業を担当してくださっている社員の小林亮子さんの大きなサポートのお陰です。心よりお礼と感謝を申し上げます。

柏木俊彦

演出家・俳優。木野花ドラマスタジオ出身。第0楽章では代表と演出を担う。外部作品にも、演出・俳優・ドラマターグなど様々なカタチで参加。近年は、地域や海外のアートプロジェクトの企画運営や教育機関・福祉施設でのワークショップ活動など多岐に渡り活動。

調布市せんがわ劇場 演劇ディレクター。かなっくホール レジデントアーティスト。国際演劇協会日本センター「ワールド・シアター・ラボ」ディレクター。日韓演劇交流センター 事務局次長。日本演出者協会 副事務局長。

文化庁文化芸術振興費補助金

( 舞台芸術等総合支援事業 (次代の文化を創造する新進芸術家育成事業 ))

独立行政法人日本芸術文化振興会

2024 年3 月31 日発行

発行人 佐 川 大 輔

編 集 一般社団法人日本演出者協会 国際部

柏木俊彦 櫻井拓見 菅田華絵 和田喜夫

国際演劇交流セミナー2023 冊子編纂実行委員会

発 行 一般社団法人日本演出者協会 国際部

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 6 -12 - 3 0 芸能花伝舎 3 F

《掲載されている文章、写真、資料の無断転載を禁じます》