特別対談:

藤田俊太郎×五戸真理枝

《第1部》

インタビュー

共通項は「1980年」、「演出助手の経験」、そして「物語」。

まず初めにお互いの印象をお伺いしたいと思います。

五戸さんにとって藤田さんはどのような印象でしょうか?

五戸 藤田さんを初めて劇場でお見かけした時の印象がすごく強くて、私は2022年にBrillia HALLで行われたミュージカル『手紙』という作品での藤田さんの劇場での居方が、すごいと思いました。開場の時は受付でお出迎えして、その後演出部のように裏を走りまわっている姿を見て、終演時には受付付近にいて「ありがとうございました」と支配人のようにお見送りされている。本当にすごいなと思ったんです。全てを支配している人の姿で、且つ気取りがないところが印象に残って、「この人とお話してみたい」と第一印象で思ったんです。

藤田 本日はお声がけいただき、誠にありがとうございます。今、五戸さんが言ってくださったことが、劇場で演出作品の公演時、今の所の僕の基本スタイルです。稽古して、初日を迎えてその後現場を離れる時もあるんですけど、僕は自分の演出作が大好きなものですから、できるだけ作品の近くにいたいなと思っています。

五戸 いいですね。

藤田 今のところ自分が演出を担った作品はほとんど観ています。全国公演も含めて。

五戸 全国公演も?! すごいですね。

藤田 はい。でも僕、というよりは、プロデューサーがすごいです。全国公演の演出家の移動費、旅費を出すという英断(笑)

一同 (笑)

藤田 観る理由として1番大きいのは、初日を迎えてからも作品によっては、育つ可能性を残しているのではないかと考えているからなんです。もちろん開幕したら根本から演出を変える事は出来ません。でもお客様が喜んでくださったり上演中ダイレクトに反応をしてくださる事で作品は毎日変化し続けるわけです。作品の根っこはどこにあるだろうかと思考をし続けながら芝居を観ています。劇場の入口でお客さんを迎えるのは2014年にミュージカルを初めて演出した時からずっと変わらずに続けています。

五戸 そうなんですか。

藤田 はい。今回、対談するに当たって考えてみたのですが、五戸さんと僕の共通項っていうのは何か大きく3つある気がしてるのですが……1つ目は1980年……。

五戸 あ、そうですね。

藤田 年が同じということ。因みに何月生まれですか?

五戸 7月です。

藤田 僕は4月生まれなので、あまり変わらないです! 2つ目は演出助手をやっている時間があるという事。僕は約10年、演出助手を務めました。そして3つ目が今日の大きなテーマである「物語」。五戸さんの演出された『石を洗う』を通して、「物語」のことをお話できるんじゃないかと思っています。

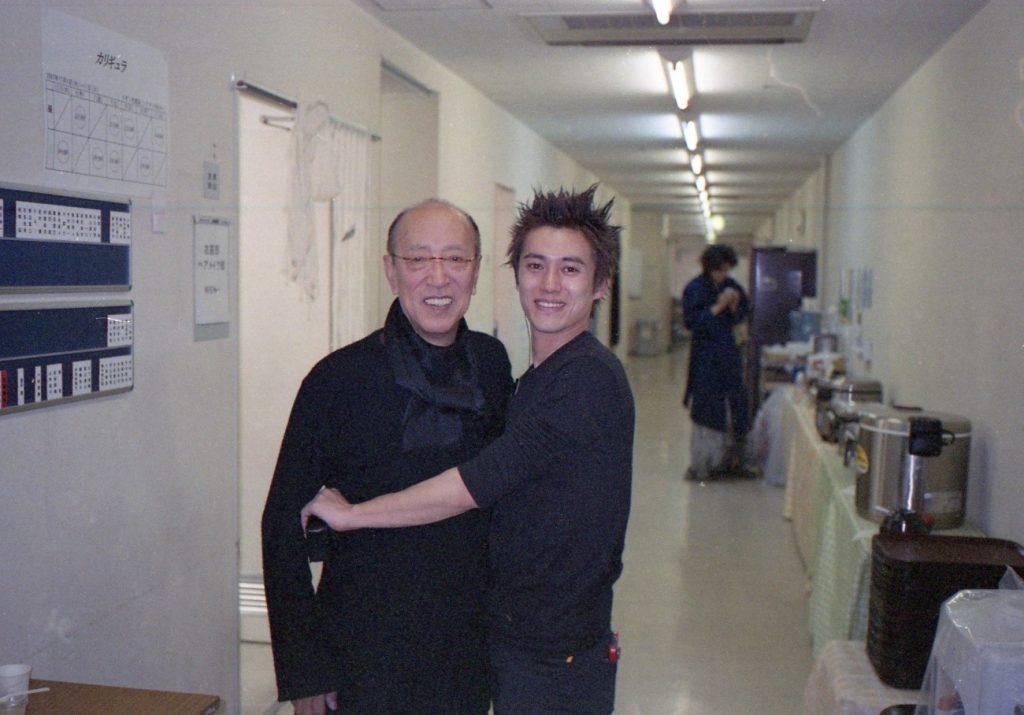

まず、1つ目、2つ目ですが、僕は20代前半で蜷川幸雄さんの作品に出会って、あまりの素晴らしさに人生が変わる衝撃を受け、憧れました。初めは役者として現場に関わらせていただいて、その後、演出助手を志願しました。毎日が刺激的で楽しくて、得たものしかないと思える時間の中で、忘れられない事は沢山あります。蜷川さんは、どれだけ忙しくても、海外公演や全国公演の幕開きには必ず劇場に来ていた事とかを思い出しますね。

五戸 そうなんですかっ?

藤田 はい。できるだけ劇場でご自分の演出作品をご覧になっていました。蜷川さんが一本一本の作品をとても大切に演出される姿を見たからこそ、僕もそうありたいといつも強く思っています。僕が蜷川さんの現場に関わるようになった2000年代以降の蜷川さんの現場は、開幕してから助手を1人劇場に残す事がすでに定着していました。初めて現場に残った時はとても嬉しかったです。蜷川さんは、よく上演時間が延びてないか、細かい芝居が変わっていないかなどを凄く気になさっていました。全国公演でも蜷川さんの隣にいて芝居を観る機会がたくさんあり、その時に蜷川さんが何を感じ、何を役者に伝えるのかを体感することで、作品は育つという実感があったんです。稽古で演出家と役者、スタッフと積み重ねたものが、本番の公演を経て、日々、着実に、更に充実した作品に進化していく。自分の作品への関わり方は、今後変わっていくかもしれないのですが、蜷川さんのように演出公演に愛を持ち続ける関わり方をしたいと願っています。

五戸 すごいですね。

五戸さんの演出助手の経験もお伺いしたいと思いますがいかがですか?

五戸 私も自分が作った作品は見ていたいなと思っています。ちょっと似たような経験で、私の場合は演出助手だけじゃなくて、小道具とか衣裳とかもやっていて、なので見ている時間が多く、またその時間が自分には有効だったんですよね。演出部の中にすごい芝居好きの先輩がいたりして、毎回照明のフロントのところから上演中の何もすることがない隙間時間に芝居を見ている人がいたんです。その人の真似をある日始めたら、初めはわからなかったんですけど、全国公演で100回以上同じステージを観ていて、芝居の違いみたいなのがちょっとずつわかってくるんです。今日はノリが良かったとか、今日はなんか穏やかだったなみたいなのが分かるようになって、同じ場面でも受ける印象の差は大きいぞと思ったんです。何が違ったのか。これを検証するのは大事なことかもしれないと……なんかちょっと似てますね。

藤田 100回っていうのは、演出部で現場についているということですか?

五戸 はい。全国に演劇鑑賞会という団体があって、そこに買ってもらって各地を回っていく旅公演で。

藤田 えぇ。

五戸 1ステージ毎に大道具を建てては、壊してみたいな場所もあって、美術を運んだりとか、建てたりとかもやってました。

藤田 なぐりも持てるという事ですね。

五戸 なぐりも持ってましたね。でも私ちょっと、物理が苦手で何回教わっても駄目だったんです……。でも衣裳とか小道具とか、そういう細かい仕事は結構好きでした。

藤田 僕も演出部やりました。舞台袖で退場した役者の体についた血糊を拭いたりもしました。もちろん転換も担当しましたし、波布をやったことも……。

五戸 本当ですか?

藤田 波布をずっと揺らしたりとか。

五戸 波布って結構センスいりますよね。

藤田 相当センスがいります。うまく出来なくてたくさん練習しました(笑)。空気の入れ方にコツがあると思うのですが、センスがなかったんです。藤田を舞台上の目立つ場所に配置するなと怒られてしまいました(笑)。

一同 (笑)

蜷川幸雄の横にいた……

10年の演出助手のつながりが今の仕事を作っている……

藤田さんが蜷川幸雄さんの演出助手をされていて、現在はミュージカルの演出までされるようになっているかと思いますが、どのような経緯でそうなっていったのでしょうか?

藤田 本当に全て奇跡でしかないんですけど、まず初めて演出家としての外部オファー、プロデューサー宮本善美さんが、ミュージカルを依頼してくださったんです。僕はミュージカルもストレートプレイもいろんなお芝居が好きですし、いつか色々な舞台を演出できたら良いなっていう思いは当然ありましたけれど、キャリアはそのオファーの段階で2本。1本は2011年の自主公演、しかも内容は、企画製作/作・演出。

一同 (笑)

藤田 新宿ゴールデン街劇場を自分でお金を出して、レンタルするために、劇場へ交渉にも行きました。そして、その次にもう1本上演した作品が後々のミュージカル演出に繋がるんです。2012年に彩の国さいたま芸術劇場で小作品を上演したんです。蜷川さんも参加されていたオムニバス公演なのですが、劇場の色んな所で場所を見つけて上演をするんです。例えば廊下で公演したりして。僕は作業場で上演しました。テネシー・ウィリアムズの『話してくれ、雨のように』という作品を作業場の金属音と雨のSEの音を重ねながら上演したんですけど、その公演が繋がって2014年1月に新国立劇場小劇場で上演した『ザ・ビューティフル・ゲーム』の演出のオファーをいただきました。他にもこの依頼を受けた要因はあって、僕はアマチュアバンドを組んでいるのですが、音楽が好きならミュージカルに興味あるんじゃないか? っていう、この「じゃないか?」が奇跡的に重なりました。『ザ・ビューティフル・ゲーム』は主題が“写真”だったりもして。

五戸 へえ……!

藤田 僕が大学で写真専攻だったことも知ってくださっていて、彼しかいないと思って、とオファーをいただきました。それがキャパ400人で初めてのメジャーデビュー作品となったわけです。しかも音楽はアンドリュー・ロイド・ウェバー。話が長くなりましたけど、以上です。

五戸 すごい面白い話!

藤田 そのミュージカルに出演いただいたキャストの皆さんと今も仕事を続けています。

五戸 すごいですね。

藤田 蜷川さんからは「キャリアのない藤田に依頼がくるなんて奇跡。1本目いきなりミュージカル、挑戦してこい。とにかく終わったら戻ってくればいいからな」と言ってくださっていて。僕、当時34歳だったんで、これで駄目だったら演劇はここまでだなと思ったんですよ。“時が来た”って感じなんです。そう思って演出し、お客様に喜んでいただけて……。

五戸 面白い。

藤田 その公演が14回公演だったんですけど、14回終わった時には、数本の演出オファーをいただくことができました。

一同 えー、すごい!

藤田 奇跡です!

五戸 奇跡というかすごいです。

藤田 これは、びっくりしました。それで、その次のお仕事が音楽劇、2015年寺山修司さん作『人魚姫』。そして2016年ミュージカル『手紙』、『ジャージー・ボーイズ』。音楽が重要な役割を果たす作品です。こうやってミュージカルのお仕事が続き、今に至っております。

こういう藤田さんのプロセスを知っている人、いるんでしょうか?

藤田 聞かれる機会が少ないですし、あまり話した事ないです。

藤田さんは彗星の如く現れたという印象をお持ちの方もいると思うので、今の話はすごく貴重で興味をそそられます。

藤田 本当に、突如として演出家になりました。ただ……演出助手時代の繋がりがあったからこそ、役者の方などから「あいつ、もしかして演出をしたら面白いかもしれない」と、方々に話した方が複数人いらっしゃったり、記者の方々からも、蜷川さんの取材をなさっていた時に、僕はその隣にいたので“あの助手の彼”っていうふうに覚えてくださっていた事も多かったんですね。蜷川さんが育成という観点も含めて、繋がるチャンスをつくってくださいました。

五戸 知り合っている状態で一緒に作品を作れるって本当に宝だろうと……。

藤田 そう思います。五戸さんもきっとそうですよね。

五戸 私もそうですね。1作品ではわかり合いきれないこともあるし、意思疎通が一番大事というか、そこが全てに表れるというのはすごく思います。

劇作家になりたい……

中学生の頃刻まれた阪神・淡路大震災の記憶

五戸さんが演出助手から演出になられたきっかけもお伺いできますでしょうか。

藤田 面白そうですね。

五戸 私もすごくデビューが遅くてですね、実はずっと劇作家になりたかったんですよ。だから文学座は準座員になれば企画は出せるんですけど、自分が演出することは頭になかったんです。でも、ちょうど私も2014年に、劇団でシェイクスピアフェスティバルをやることになって、スタッフとして関わるかな? ぐらいだったんですけれど、先輩の鵜山仁さんがみんなに声をかけて一本演出しようと……。直々に電話がかかって来たんですね。「何かを選べ」みたいな感じで……。

藤田 そんな言い方なんですか(笑)。

一同 (笑)

藤田 そんな鵜山さん見たことないですけど(笑)。

五戸 全然そんな言い方じゃないんですけど(笑)、でも鵜山さんから電話がかかってきて断わることはできなくて、「考えてみます」と言って。私は、シェイクスピアは見てましたけど、どうしても自分に演出できる気がしないというか、遠いという感じがしていて。だからわざとシェイクスピアではなくてシェイクスピアを脚色した太宰の『新ハムレット』を選んで上演したんです。

藤田 それはデビューですか?

五戸 それが座員になってから初めて文学座のプロの俳優と一緒に作った作品ですね。

藤田 ということはその前は……?

五戸 その前はですね……。

藤田 何かを出し惜しみしてますね(笑)。その前は出演されてたとか?

五戸 俳優もやっていました。でも、高校生の頃から演劇部で、劇作家になりたかったんですよね。

藤田 高校のころから演劇部……、その、関西のですよね。

五戸 関西です。兵庫県ですね。

藤田 兵庫県って演劇は盛んなんですか?

五戸 えっと、宝塚とかがあります。

藤田 そりゃそうですね!

五戸 だから演劇好きの友達は結構いっぱいいて、男役のブロマイドを持ってる人とか沢山いるんですよね。でも、私が演劇に一番惹かれたのは、ちょうど阪神・淡路大震災があった頃で……私は14歳でした。

藤田 1995年の1月ですね。

五戸 私が住んでいた地区は、建物の倒壊とかは全然なかったんですけど、六甲山を越えた神戸の方が大変なことになっていて、そこから転校生がいっぱい来たんですよね。空き地に仮設住宅がバーッと建って、中3の1年間だけ一緒にいた友達が何人もいて、今振り返ってみるとその経験が大きいかもしれないなと思うんですけど、中3になった年に全国高校演劇コンクールで神戸高校が優勝したんですよ。

優勝作品はNHKで放送されるんですけど、震災をテーマに生徒が書いた作品で、それをテレビで観て号泣しちゃったんです。今自分のそばにいる転校生の友達はこんな思いをしてきたのか……、みたいなことを、普段直接はとても聞けないことを理解できたような瞬間があって、それで自分は演劇をやりたいって火がつきました。ただ、高校入ったら演劇部の部員はゼロだったんです。だから1年生だけで立ち上げて、私はやっぱり高校生が書いた台本に感銘を受けたので、脚本をやりたいって思って。みたいな感じです。でも台本書くのって一番の作品の根幹になるから、そう簡単に担えないじゃないですか。だから修行するってわけじゃないですけど……。

藤田 早稲田大学を中心とした学生劇団にいらっしゃったんですよね?

五戸 そうです。劇団木霊というところで。大学出る時、ちょうど就職氷河期だったから。

藤田 そうでしたよね。相当な氷河期でしたね。

五戸 それをいいことに、正規の就職はしないで芝居を続けよう、みたいな。

藤田 それは劇作家として?

五戸 ええ。なので自分で旗揚げをしたんですよ。書いて演出するのは私がやって、劇団員はコアなメンバー4人でしたけども。でも、やっぱり3年目ぐらいになると、みんな契約社員でも仕事に責任を持たされてきて、休みを取れなくなるんですよね。

藤田 わかりますよ、すごくよくわかります。

五戸 それでも休んで来いって言うことは、その人の給料があからさまに減るってことで、そう考えると私、一緒にやってるメンバーの生活を担う力がないなと思ったんですよね。なので、修行のために文学座に入りました。1年でやめようと思ってましたけど……。でも、文学座って見て学べという感じで、特に演出部にはあまり教えてくれないんですよ。それで1年の最後の卒業公演でプロのスタッフの人とかが入ってきて、初めて教えてもらえるんです。そこでプロの仕事ってこれか……、私はこの1年何を見てきたんだと反省して、もう2年行くことにしてみた。ただやはり2年行くとより凄さを知り10年ぐらいになっちゃったんですね。

藤田 お好きなんですねやっぱり。演劇っていうか……。

五戸 そうですよね。なんか……。

藤田 僕が言うのもなんですけど、10年って相当ですよねぇ。

五戸 相当長いと思います……。

藤田 その間に、五戸さんの後輩とかもどんどん演出家をやってるんですよねぇ。

五戸 私、これからどうするんだろう……。とか思いながら、後輩の芝居を見たりとか、後輩のスタッフをやったりとか……。

藤田 凄いですよね。

五戸 大丈夫かな私……とか思いながら。

藤田 文学座さんでの『新ハムレット』は、演出家として初めてのお仕事ですよね。

五戸 初めてです。

藤田 それはご自分が30代入ってから?

五戸 入ってからですので、30……、4。

藤田 34ですか、僕も同じですよ!

五戸 そうなんですよ。それも不思議な御縁ですよね。

アナログとデジタルの間の世代……

演劇というアナログなものを選ぶ人はいなかった

藤田 すごく面白いと感じたのは、今の時系列の中の出来事を同じ年で体験していたってことですよね。僕もやっぱり阪神・淡路大震災と、その後の地下鉄サリン事件もそうだし、神戸連続児童殺傷事件もそうですよ。大きなショックを受けました。10代後半、僕は高校を中退してしまって、その後、ヴィレッジヴァンガード秋田店の店員をしばらくやっていたので、このままヴィレバンで一生働いていこうと思っていたという時期に重なってきます。それから、僕が凄く五戸さんと大きい共通項だと感じているのは、1980年生まれってちょうど“デジタルとアナログの間”って言われている世代なんですよ。そしてちょうど2000年に20歳になった世代なので、希望に満ちあふれているようにも思われていた。うちは両親が公務員なんですけれども……、ちょっとルーツの話をすると、僕の祖父は秋田市議会議長だったりもしたんです。

一同 へえ!

藤田 ちょっと不思議な家庭で、うちに選挙事務所があったり、田舎の名士って呼ばれている家に育っていたりして。まぁ、結局は閉塞感も感じて高校を中退してしまうんですけれども、だからただ激動の時間を過ごしてきた世代ですよね。幼少期にバブル期を経験してます。20歳過ぎたらどうなるんだろう。みんな何かに繋がることを欲するかのようにポケベル持ってましたね。後に空白の十年と呼ばれる90年代がなんだか空虚な感覚を持ちながら終わってしまって。2000年代に入り、2001年には9.11があって。世界はどうなってしまうんだろう……、と思わせるような報復の連鎖が続いていくっていうのを、20代前半の体験として持っている世代なんじゃないかなと思っているんです。小さい頃はもちろん PCも持ってないし、メールアドレスもなかった。だけど、15歳、16歳、17歳になって、 PHS という電話を持った時に、デジタルっていう細分化されるような概念が入ってきて、僕の時間がすごく細かくなっていくような気がしたんですね。僕らの下の世代になると、完全にデジタルの速度感で生きている。逆に僕より上の世代はデジタルをどう使いこなせるかどうかという世代なので、俯瞰してみると感覚が全然違う気がするんですよ。大学ではコミュニティやアートの文脈で、世代間の分断があるし、次の世代は何を選んでいくのか? っていうことが、デジタルとアナログっていう観点で語られていて、それこそ僕が入った大学の同級生たちに演劇を選んだ人はほとんどいない。そんなアナログな表現を今更なぜやるんだ? って思われていたのですが、僕は人と人が関わることの重要さとか、肌感のあるライヴ、リアルの重要さってこれからもっと重要になるんじゃないかなって思ったんですね。ただ、そこには激動のコロナ禍があって、戦争が現在も続いていくのですけれど……。

で、突然なのですが、この話の流れから五戸さんが演出された『石を洗う』の話にうつらせて頂きたいのですが、凄く面白いなと思ったのは、小さな物語の集積が時々巨大な物語になりかけると思ったんです。『石を洗う』っていうのは、墓石を洗ってるわけですよね。小川さんという人物が、ずっと中心に居続けて墓石を洗うっていう1人の男のストーリーの周りに色々な物語があって、そして全員が語るじゃないですか。まず、こんなにモノローグがあるという事がすごく面白かったです。

つまり、私達がデジタルとかスマートフォンという風なものに向き合ったり、誰しもが発信をする事が出来て、誰しもがディレクターやカメラマンになれると一見思われる時代の中で『石を洗う』の細分化された物語っていうのは非常に現代性を持ってるって思ったんですよ。その時に……、無縁仏じゃなくて……。

五戸 墓じまい。

藤田 墓じまい! この言葉に感銘を受けました。僕の田舎でも如実に墓じまいが起こっているわけですよね。どんどん人が死んでいき、そして祖先の死を継続して担える者たちがいなくなっている事が起きている現実に、自分の故郷を思い出しました。一番感動したのは対話です。ト書き、モノローグがこれだけ劇作の中で大半を占める話なのに、もの凄く対話が効いてきて、巨大な物語になっているのだなと思いました。確かな小さな物語を積み上げた時に対話という大きい物語の可能性は、これだけの心に迫るドラマを生み出す事が出来るし、人っていうのはやっぱり対話をして、他者を必要として想像力を持ちながら生きていくのだ。……というようなメッセージが明確に感じられて非常に面白いと感じました。なので、この感覚はもしかしたらデジタルとアナログの間にいる感覚で演出をなさったから出来たんじゃないかなっていう風に思って、親和性というか、共通性を感じたんです。

五戸 嬉しいです。

藤田 あと、文学座アトリエの公演の特色なのかもしれないですけど、あらゆる世代の方が客席にいらっしゃってましたね。10代からもしかしたら80代までいらっしゃるんじゃないかというぐらいの……。

五戸 確かにいろんな世代の方が劇場に足を運んでくださっています。

藤田 それだけの人生の先輩たちが劇場の空気を作っていると、新しいこの劇作を非常に楽しみにされているんだなっていうように感じました。この空気が凄く良いですよね。

五戸 素敵ですよね。私は藤田さんが演出された『リア王の悲劇』を観させていただきました。今、藤田さんが仰っていた物語の力みたいなものは確かにとても大きくあって、リア王という人物の人生がセリフからよりも登場人物同士の会話の仕方みたいな、交わされる温度感からリア王がどういうお父さんだったかが見えてくるのが、凄く面白いなと思って観ていました。だから、どうやって稽古しているんだろう? みたいな事も考えちゃって。きっと皆さんで目的地じゃない何かを共有しているっていうか、これが普遍性かと思いながら物語の世界に誘われていって、でもエドガーが女性という部分に、私はこれは未来なのかなと思ったりしてしまって、女性が跡継ぎであることを誰も疑問に思わない世界がそこに展開しているときに、理想じゃないけれども、男女完全平等化のような感じもするなとか、とても古い作品なのに、現在どころか未来のような印象を受けました。あとリア王たちが彷徨う荒野の美術とかも、電線なんですか? 表現も面白いなと思って……。

藤田 ターポリンですね。

五戸 ターポリンですか。

藤田 いわゆるシートですよね。黒く敷かれたビニールの袋みたいな。

五戸 現代のゴミ捨て場みたいな。面白いなと。ゴミの中でリア王が何か自分らしい瞬間を見つけていく。電線の切れ端のようなものが突き刺さってるようにも見えました。

藤田 そうですね。あれは、棒にターポリンを巻いてますね。

五戸 そうなんですね。自分が感じている荒野とリンクするみたいな感じ。本当の荒野って最早なかなか行けない場所だなと思った時に、皆さんで考えてこうやって再構築したのかなと想像すると、凄くわくわくするというか、それが感じられる事で初めて感覚としてリア王がわかるように思いました。こんな悲しい話で、お父さんなりに精一杯その時代を生き抜いたんだろうなみたいなのが、ちょっと見えてくるっていうか、娘たちだって精一杯フォローしようとはしてたんだろうなみたいなのがちょっと……、業みたいな。

藤田 (頷いて)業ですね。

五戸 業とはこれか! みたいな。でもシェイクスピアってめちゃくちゃ華麗なセリフなのに、その業を見せられるっていうのがやっぱり凄いなと思って。どうやって稽古されているんですか?

《第2部》につづく……